| Дым Отечества |

29 марта 2008 года |

Великий сухокистник/ Творческий взлет художника Петра Бенделя пришелся на годы, проведенные в неволе

П.Бендель. Портрет каменщицы Раисы Изъюровой.

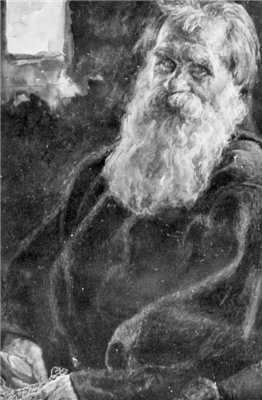

П.Бендель. Портрет рыбака с Печоры.

П.Бендель. Портрет профессора А.А.Чернова.

Талантливый московский художник Петр Эмильевич Бендель поклонникам своего творчества известен прежде всего графическими работами. В свое время они не раз появлялись на страницах центральных журналов «Театр» и «Театральная жизнь», газеты «Известия» и приложения к ней – «Неделя». Бендель рисовал марки, конверты, плакаты… Своим вторым призванием художник называл оформление театральных постановок. Любопытно, что этим видом художественного творчества он занимался, лишь будучи на территории Коми края. Нетрудно догадаться, что сюда он попал не по своей воле... Зарешеченный вождь Родился Петр Эмильевич в 1905 году. Его отец – Эмиль Сигизмундович Бендель, выходец из Одессы, художественное образование получил в Мюнхене и Париже. Его сын сначала тоже учился за границей – во Франции. В 1924 году Петр возвратился на родину и продолжил обучение в частных студиях: сначала у Ф.Рерберга в Москве, затем там же у Д.Кардовского. После этого с 1932 по 1940 год он работал оформителем, параллельно занимаясь живописью. После начала Второй мировой войны Бендель был направлен на фронт фотокорреспондентом (наверное, сказалось увлечение его отца художественной фотографией). Он рисовал агитплакаты, делал карандашом портреты советских воинов. В 1942 году под Вязьмой попал в плен. После окончания войны, в 1945 году, органы НКВД его арестовали. По легенде, ходившей в художнической среде, Бендель попал за решетку из-за курьеза с портретом Сталина. Петр Эмильевич слыл среди коллег «великим сухокистником» за виртуозное владение техникой сухой кисти, в которой писались портреты вождей – от небольших (для организаций) до многометровых и монументальных (для оформления праздников). Он часто писал огромные портреты «вождя всех народов», многие из них даже после ареста Бенделя продолжали висеть на зданиях Большого театра, Совнаркома, гостиницы «Москва». К очередной годовщине Октябрьской революции художник написал портрет Сталина на внушительном десятиметровом холсте, сшитом из восьми кусков материи. Ноябрь был дождливый, и во время праздника проступили швы, напоминающие решетку. Бдительные органы в этом увидели скрытый намек. По их разумению, художник поместил за решетку самого Сталина. Промокшее полотнище быстро сняли, а Бенделя с формулировкой «за антисоветскую агитацию» отправили в тюрьму. Так художник оказался в Воркуте. По воспоминаниям писателя Александра Клейна, в лагере Бендель огрызком карандаша рисовал товарищей по несчастью и охранников, за что последние давали художнику лишний кусок хлеба. Один из портретов, нарисованный на картонке папиросной коробки, произвел сильное впечатление на вольнонаемных. О Бенделе заговорили, попытались пристроить его в культурно-воспитательную часть при лагерном клубе. Затем Борис Мордвинов, художественный руководитель и главный режиссер Воркутинского театра, при помощи начальника Воркутстроя НКВД М.Мальцева перевел его в театр. Петр Эмильевич, образованный человек, любивший театр, тонко чувствовавший сцену, очень быстро стал блестящим театральным художником. Все оформленные им спектакли оказались интересными, выразительными, отвечающими духу постановок. В первый послевоенный год Бендель стал главным художником Воркутинского музыкально-драматического театра. С этого времени по 1953 год он оформил множество спектаклей, принесших театру заслуженную славу и успех. «Мария Стюарт», «Чио-Чио-Сан», «Сын клоуна», «Мадемуазель Нитуш», «Сильва», «Одиннадцать неизвестных»… Это далеко не полный перечень спектаклей, успех которых с «крепостными» актерами делил и художник Петр Бендель. В лагерной многотиражке «За полярную магистраль» в 1947 году писалось: «Успеху театра во многом способствуют его художники, являющиеся настоящими соавторами спектакля, творческими помощниками режиссера. Запомнилось особенно яркое и оригинальное сценическое оформление таких спектаклей, как «Мадемуазель Нитуш», «Русский вопрос», «Стакан воды», и многих других». Товарищ портретист Признание и успех между тем не освобождали от чувства угнетенности, потерянности, обреченности. Дочь одного бывшего заключенного, по описанию А.Клейна, как-то посетила каморку при театре, где были развешены эскизы Бенделя к спектаклям, его живописные портреты и где он жил сам. «Я сразу почувствовала, что он отличается от вольных поселенцев… В нем ощущалась безумная настороженность к людям, и он, видимо, четко разделял их на тех, кто имеет право ему приказывать, и на тех, кто, как я, просто посторонний. В нем была какая-то приниженность, выдававшая зависимое положение, неизбывный страх, вероятно, его никогда не покидал». Освобождения из лагеря художник дождался в 1953 году. Председатель Коми отделения Союза советских художников Валентин Поляков в письме от 8 января 1953 года писал Бенделю: «Мне передали о вашем желании поработать в Сыктывкаре в качестве художника. ССХ положительно относится к вашему предложению и приглашает вас для работы в Сыктывкар. В отношении вашей прописки в Сыктывкаре затруднений не будет. В качестве постоянного места работы мы можем предложить Товарищество художников Коми АССР… В Товариществе можно рассчитывать на портреты, копийную живопись, всевозможные панно, оформительские работы. Кроме того, в театре по имеющемуся уже договору с начальником Управления искусств Коми АССР т.Поповой можно вам иметь 1-2 постановки в год. И, наконец, будет предоставлена возможность для самодеятельной творческой работы». Бендель на письмо ответил с воодушевлением, благодарил за гостеприимство и хлопоты: «Уважаемый Валентин Викторович! Вы меня очень обрадовали вашим письмом, в котором предоставляете возможность работать как художник в вашей столице, рядом с вами. По приезде в Сыктывкар, при первой нашей встрече, я вам доложу о своих возможностях и желаниях… Я готов и завтра же выехать к вам, но, к сожалению, руководство здешнего театра меня не отпускает, пока не оформлю спектакль «Мария Стюарт», эскизы мною уже сделаны, но премьера задерживается примерно до конца февраля – так что я смогу приехать к вам не раньше 1 марта». Когда точно Бендель приехал в Сыктывкар, остается неизвестно. Любопытный документ, проливающий некоторый свет на его приезд сюда и погружение в работу, сохранился в Национальном архиве РК. Это письмо, адресованное жительнице пригородного села Выльгорт П.С.Чеусовой из Коми отделения Союза советских художников. «Уважаемая тов. Чеусова. Союз художников намечает направить к вам в воскресенье к 9 часам утра художника тов. Бенделя П.Э. для выполнения с вас портрета на художественную выставку. Тов. Бендель хотел порисовать вас с утра до двух часов дня. Поляков». «Портрет знатного овощевода П.С.Чеусовой, бригадира колхоза им.Мичурина» был представлен публике на республиканской выставке 1953 года в Сыктывкаре. Помимо него выставлялись «Портрет знатной каменщицы Раисы Изъюровой», «Портрет профессора А.А.Чернова», «Портрет художника П.Митюшева», а также работы, связанные с республиканским драматическим театром: «Портрет артиста Пантелеймона Мысова», «Портрет Степана Ермолина в роли Никиты», «Тихон. Из пьесы А.Островского «Гроза». На обсуждении вернисажа все отмечали блестящее владение Бенделем техникой. Кто-то даже подметил, что, подходя к произведениям, написанным этим художником, посетители начинают «поправлять себе волосы». А это происходит оттого, что «работа сделана здорово». Правда, не обошлось и без замечаний. Так в портрете заслуженного артиста РСФСР П.Мысова не учитывался «идеологический смысл»: «Это неверная трактовка образа артиста перед тем, как он должен играть роль Ленина. Тут человек должен быть взволнован, а Мысов дан, когда он мажет себе лоб». Московское безмолвие В 1953-1955 годах Бендель выполнял художественные работы для республиканского краеведческого музея. В его запасниках и по сей день хранятся «Портрет первооткрывателя Воркутинского месторождения Попова В.Я.», копийные акварели «Военный совет в Филях», «Крепостной труд крестьянина» и другие полотна. В те же годы он оформлял и спектакли республиканского драматического театра, к примеру, заслуживших славу далеко за пределами Коми «Сельских вечеров» В.Леканова. Художник и вел занятия по рисунку в студии при Союзе художников, и работал по сдельной оплате в производственной мастерской Коми отделения художественного фонда… В конце лета 1954 года за счет Министерства сельского хозяйства Коми АССР Бенделя направили в командировку в колхозы Ижемского и Усть-Цилемского районов «для выполнения портретов передовиков». Итогом этой поездки стала галерея акварелей, отличающихся виртуозным изображением людей в национальных костюмах. Вместо дежурных, трафаретных портретов передовиков производства он создал яркие, самобытные, образные полотна. Добрым, мудрым, лучистым взглядом до сих пор поражает «Старый рыбак с Печоры». Эта работа вместе с «Девушкой в национальном костюме невесты» в свое время была отправлена на всероссийскую выставку произведений художников РСФСР. Оба этих замечательных портрета, к сожалению, анонимны. Хотя в произведениях 50-х годов, как правило, всегда фигурировали не только инициалы изображенных, но и их должности, звания, тем не менее эти картины стояли особняком. Лишь недавно, со слов устьцилемов, появилось предположение, что в девушке в костюме невесты художник изобразил Прасковью Ивановну Дуркину из деревни Гарево. Кстати, репродукции двух этих работ Бенделя вошли в наборы открыток «Художественный музей Коми АССР», выпущенных издательством «Советский художник» в 1971 году. Напряженная творческая жизнь, успехи на выставках уже в 1954 году сподвигли руководство Коми отделения Союза художников рекомендовать Бенделя в члены Союза художников СССР. Однако в Москве эту рекомендацию отвергли, видимо, из-за судимости художника. К тому же в это время он еще не был реабилитирован. Хотя в стране уже наметились подвижки в общественной жизни, замаячила долгожданная оттепель, тем не менее Бендель, как и другие его коллеги по несчастью, не представляли, когда же свершится правосудие, они обретут не мнимую, а настоящую свободу. Смысл жизни и силы для нее вчерашние заключенные черпали в работе. Бендель к тому же имел возможность творить. На 1955 год он запланировал очередную командировку в неблизкую Ижму для создания серии портретов знатных оленеводов и большой картины «Коми оленеводы». Но планам не суждено было сбыться. Вслед за объявленной амнистией он почти сразу же сорвался с места. Сначала выехал в Серпухов, а оттуда перебрался жить в Москву. Последующая творческая жизнь этого талантливого человека прошла тихо и незаметно. По всей видимости, давали знать о себе перенесенные испытания. Да и возраст тоже. Хотя Петру Эмильевичу выпала долгая жизнь – он умер в 1989 году, застав даже начало перестройки. Сегодня о его творческих исканиях и удачах хранят память три музея – театральный Бахрушинский в Москве, Национальный музей и Национальная галерея РК. Надежда БЕЛЯЕВА, научный сотрудник Национальной галереи РК. |