| Дым Отечества |

31 января 2009 года |

Послевоенный "созыв" лагерных генералов

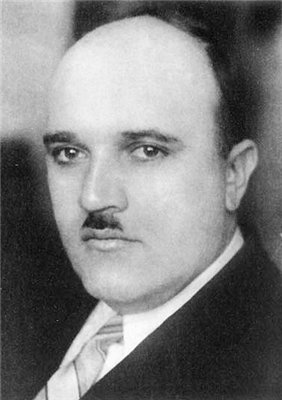

К. Горшенин.

А.Завенягин.

Продолжаем рассказ о депутатах Верховного Совета СССР из высших эшелонов власти, избранных от Коми республики. Напоминаем, что в двух предыдущих публикациях речь шла о «московских» депутатах, которых жители нашей северной республики выбирали в 1937 году. Проведению следующих выборов в высший законодательный орган страны помешала начавшаяся Великая Отечественная война. Она передвинула сроки избирательной кампании на восемь с лишним лет. Депутаты второго созыва Верховного Совета СССР были избраны лишь 10 февраля 1946 года. Хотя первые послевоенные выборы проходили уже по выработанным в период подготовки к выборам 1937 года шаблонам, они имели и некоторую специфику. Закончившаяся меньше года назад кровопролитная, изнурительная война сопровождалась огромными жертвами. Большой проблемой на местах стало составление и уточнение списков избирателей. Не хватало элементарного: ящиков, заменяющих избирательные урны, сургуча, ламп, керосина, канцелярских принадлежностей. Причем острый недостаток всех этих выборных атрибутов ощущался не только на территориях, находившихся под оккупацией и где пролегала линия фронта, но и в других регионах, в том числе в Коми. Тем не менее выборы, как всегда, прошли «при высокой политической активности», явка по республике составила 99,8 процента. В то же время, как явствовало из отчета Президиума Верховного Совета Коми АССР, в Летском, Сторожевском и Усть-Куломском районах голосовать явились далеко не все избиратели. Не обошлось и без казусов. Председатель Усть-Вымского райисполкома Калимов так и не мог разобраться с наличием на вверенной ему территории бюллетеней для голосования, из-за чего около трех тысяч бюллетеней напечатали повторно. Но они остались лежать без надобности. Состав депутатов от Коми АССР, сформированный после выборов в Верховный Совет в 1946 году, и от предыдущего, и от последующих отличался ярко выраженным карательно-лагерным обликом. Генеральный прокурор СССР К.Горшенин, заместитель наркома (министра) внутренних дел А.Завенягин, лагерные генералы из Воркуты и Ухты М.Мальцев и С.Бурдаков… Все они, будучи в одной депутатской связке, как бы символизировали преемственность курса партии и государства на укрепление единовластия, культ силы и «жестокий отпор врагам». Константин Петрович Горшенин (1907-1978 гг.) в историю страны вошел как первый генеральный прокурор СССР. Именно при нем в 1946 году была введена такая должность. К.Горшенин известен и своим непосредственным участием в Нюрнбергском и Токийском процессах над военными преступниками, а также в процессах над бывшим советским генералом А.Власовым и генералами «белыми» – П.Красновым и А.Шкуро. Но более подробно в этом номере мы расскажем о другом «центральном» депутате ВС СССР от Коми – Авраамии Павловиче Завенягине, чья судьба во многом перекликается с историей нашей республики. В конце прошлого года бывшего начальника Воркутинских лагерей генерала Михаила Мальцева воркутинские власти сделали почетным гражданином города. Решение это, как сообщала «Республика», вызвало неод-нозначную реакцию. Кто-то его поддержал, кто-то оставил без внимания. А у бывших лагерников, активистов «Мемориала», правозащитников и вообще у людей, критически осмысляющих прошлое нашей страны, посмертные почести Мальцеву вызвали вполне понятный протест. Почему мы вспомнили здесь о генерале Мальцеве? Да потому, что история Воркуты и Норильска, как и биографии людей, возглавлявших строительство этих заполярных городов, очень похожи. Правда, начальник Норильлага Авраамий Павлович Завенягин был личностью более крупного масштаба, чем Мальцев. Но современники и потомки и его оценивают разнополярно. Соединить же плюсы и минусы здесь, как и во всей нашей истории, чрезвычайно трудно. «Уж не сам ли он камни клал?» В жирные плюсы Авраамию Завенягину записывают прежде всего его руководство крупными советскими предприятиями – в начале 30-х годов он был директором металлургического завода в Днепродзержинске (того самого, где трудился дорогой Леонид Ильич Брежнев). С августа 1933 года стал директором Магнитогорского металлургического комбината. А с марта 1938 года был назначен директором строившегося Норильского горно-металлургического комбината, который возводился с 1935 года руками заключенных. При этом Завенягин одновременно возглавил все находившиеся в этом районе лагеря НКВД (Норильлаг), население которых и было занято на строительстве НГМК. Сначала в системе Норильлага работали

8 тысяч заключенных, к концу 1939 года – уже свыше 19 тысяч. «Здесь отчизны мысль и честь Выбивали на излете. Сколько вымерло в болотах – Никому уже не счесть...» Эти строки выбиты на мемориальной доске, посвященной узникам Норильлага, на первом норильском кладбище. В третьей части «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына есть глава о лагерном начальстве. Называется она «Псовая служба». Под стать названию и оценка, которую в этой главе Александр Исаевич дает Завенягину: «О нем смакуют газетчики: «легендарный строитель Норильска»! Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу о нем хорошо отзывался эмведешник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили». Но где минус, там и плюс. Об Авраамии Завенягине хорошо отзывались не только «эмведешники», но и академики – Курчатов и Сахаров и (что совсем удивительно) бывшие зеки, в судьбе которых Завенягин принял участие. Впрочем, Солженицын сам же признает в своей великой книге, что о «легендарном вертухае» ему по сути ничего не известно, и даже ошибочно именует его «Абрамом Павловичем». По воспоминаниям же людей, знавших Завенягина, он был человеком по-своему добрым и порядочным, насколько это было возможно для руководителя, поднявшегося до таких высот в жестокое сталинское время. К тому же Авраамий Завенягин был «вертухаем» образованным, он не только окончил Московскую горную академию, но и до своей директорско-гулаговской карьеры работал деканом металлургического факультета этой академии, а затем директором Московского института стали, Ленинградского государственного института по проектированию металлургических заводов (Гипромез). Как раз с обычными малограмотными чинами «псовой службы» уживаться ему было нелегко. Против течения Как пишет Б.Брохович, когда сгустились тучи над академиком И.М.Губкиным, учителем Завенягина, Авраамий Павлович позвонил по телефону Сталину с просьбой защитить выдающегося ученого. За эту строптивость без объяснений ему было приказано сидеть дома и ждать решения. Завенягин ждал немедленного ареста, но его не последовало. В апреле 1938 года его назначили начальником строительства Норильского горно-металлургического комбината НКВД. В то время Авраамию Завенягину было 37 лет. А вот еще уникальное свидетельство способности А.Завенягина идти против течения, рискуя не только карьерой, но и головой. В Норильлаг попал и любимец советской молодежи 20-х годов, бывший генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Мильчаков. Уже в наши дни его внучка Наталья опубликовала записи, которые остались от деда в семейном архиве. В этих записях Александр Мильчаков вспоминает и Завенягина: «Военной коллегией Верховного Суда СССР я был осужден сроком на 15 лет заключения с последующим поражением в правах на 5 лет. После осуждения в мае 1939 года этапирован в Норильский заполярный лагерь. Во время этапа два месяца мы находились под Красноярском на пристани в Злобине, где загружали баржи грузами для Норильского строительства. Осенью работали грузчиками в порту Дудинка.

В октябре нас перевели в Норильск, где я попал в бригаду подземных рабочих на угольную шахту «Шмидтиха» откатчиком. 5 ноября нас в числе 20 человек в морозный день пешком отвели в штрафной лагерный пункт «Коларгон», находившийся в тундре в 18 километрах от Норильска, чтобы там расстрелять. Две недели мы ждали расправы. От нас этого особенно и не скрывали. У нас отобрали одежду, одели в тряпье. Нам предложили заказать перед смертью «пожрать и накуриться вдоволь», послав в Норильск подводу за продуктами и табаком. Спас нас начальник Норильского строительства и лагеря

А.П.Завенягин. Он выждал две недели, а потом вразрез с «директивой центра», под свою ответственность приказал вернуть нас в Норильск. Эта готовившаяся бессудная расправа над нами вызвала много разговоров в лагерях, производительность труда в бригадах заключенных упала». Спасение будущего академика Авраамий Завенягин принял участи и в судьбе академика Александра Александровича Баева, одного из основоположников молекулярной биологии и генетической инженерии в СССР, который оставил пусть и недолгий, но все же запоминающийся след в истории становления Коми филиала Академии наук СССР. Завенягин познакомился с Баевым как раз в Норильске, где будущий академик отбывал срок за «троцкистскую деятельность». Впоследствии жена А.Баева Екатерина Владимировна вспоминала, что на работу в больницу для вольнонаемных его перевел именно Завенягин. По ее воспоминаниям, А.Баева досрочно освободили из лагеря 22 апреля 1944 года. Но за ним оставалось пятилетнее поражение в правах до 1949 года, и до конца войны его не должны были отпускать из норильской больницы. В 1947 году А.Баеву все же разрешили покинуть Норильск, но с запрещением жить в ряде городов. И тогда он устроился на работу в Сыктывкаре. На интернет-сайте Коми научного центра УрО РАН есть небольшая биографическая справка, согласно которой Александр Баев приехал в столицу Коми АССР по предложению академика В.А.Энгельгардта.

«C ноября 1947 по февраль 1949 г. А.А.Баев – старший научный сотрудник биохимической лаборатории сектора растительных ресурсов, зав. лабораторией биохимии научно-исследовательской базы АН СССР в Коми АССР. Под его руководством и непосредственном участии разрабатывали темы о биохимических свойствах картофеля, культивируемого в Коми АССР, и биохимии созревания ячменного зерна», – сказано в справке. В Сыктывкаре А.Баев прожил недолго – в 1949 году его опять арестовали. И тут его судьба вновь пересеклась с Авраамием Завенягиным. Историк науки Владимир Губарев, автор книги «Белый архипелаг Сталина», в одной из передач на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что жена А.Баева, помня знакомство с Завенягиным по Норильску, разыскала Авраамия Павловича в Москве: «Он жил в Доме на набережной. Дожидается его. А он уже был замминистра внутренних дел. И объясняет, что Баева арестовали. И он ей откровенно говорит: «Я ничего не могу сделать. Постараюсь как-то помочь. Но спасти его от ареста я не могу». Это будучи замминистра внутренних дел, заместителем Берии. И он посылает его на поселение в Красноярский край, спасая тем самым ему жизнь. И тот там сидит, делает научные работы, работает врачом на поселении, потом возвращается сюда уже после смерти Сталина, становится академиком, великим ученым». Спасенный Завенягиным Александр Баев стал впоследствии не только академиком, но и Героем Социалистического Труда, прожил долгую и плодотворную жизнь – до 90 лет… От Коми до Сахалина Первая промышленная плавка будущего НГМК состоялась уже 6 марта 1939. Считается, что именно Завенягин заложил Норильск, выбрав для него площадку, и сформулировал принципы градообразования на Крайнем Севере. Очевидно, Сталин по достоинству оценил фантастическое трудолюбие Авраамия Завенягина, его организаторские способности и знания. Приближалась война, и руководству советской военной промышленности нужны были такие люди, как Завенягин. В марте 1941 года А.Завенягина назначили первым заместителем наркома внутренних дел в звании генерал-лейтенанта, доверили общее руководство строительными подразделениями НКВД. Ему стали подчинены стройки Урала, угольные шахты Воркуты, медные рудники Караганды, Новотагильский металлургический завод, завод Амурстроя, нефтепровод Сахалин – Николаевск – Комсомольск, Дальстрой, Норильский комбинат, Мончегорский никелевый комбинат. Именно на этот период приходится единственное свидетельство о его пребывании в Коми крае. Свидетельство это есть в книге Льва Разгона «Плен в своем отечестве». По рассказу известного писателя, в то время отбывавшего срок в Коми, Завенягин, будучи заместителем наркома внутренних дел, приезжал в расположение Печорлага разбираться с ситуацией, возникшей в январе-феврале 1942 года. О ней оперативно-чекистский отдел Печорлага телеграфировал своему начальству в Москву. В спецсообщении говорилось, что «фактически не работает почти половина всего лагерного населения. В январе умерло 1136, в феврале 968 человек». Лагерных чекистов, впрочем, волновала не сама массовая смерть людей от жестокого голода и невыносимых условий, а то, что «подготовка Северо-Печорской железнодорожной магистрали к весне срывается. Месячный план земляных работ в феврале выполнен на 26,9%. Учитывая низкое качество строения железнодорожного пути, весной возможен длительный перерыв движения. Из-за неготовности пути и плохой организации движения план погрузки воркутинского угля в феврале выполнен на 14,5%. В январе-феврале месяцах 1942 года на железнодорожном участке Печорского лагеря произошло 7 крушений поездов и 16 аварий». Л.Разгон не сообщает, что предпринял генерал А.Завенягин после того, как все эти вопросы ему были «доложены на месте». Известно, однако, что в начале 1942 года подобная ситуация сложилась во всем ГУЛАГе, и Завенягину пришлось инспектировать многие лагерные территории. «Простите за письмо матери» В январе 1942 года Авраамия Завенягина вызвали в кабинет Сталина, и тот спросил, что ему известно о запасах урановых руд и графита. Вскоре Завенягина привлекли к работе над сверхсекретным атомным проектом в СССР. Сегодня и об этом проекте, и о роли в нем Авраамия Завенягина существует огромная литература, и с некогда строжайшими государственными секретами (пусть и не со всеми) может познакомиться любой желающий. Напомнив, что за испытание атомной бомбы в СССР 29 октября 1949 года Завенягину было присвоено звание Героя Социалистического Труда (вторично звезду героя ему дали в 1954 году), за неимением газетной площади эту страницу его биографии открывать не будем. Авраамий Павлович Завенягин ненадолго пережил и Сталина, и ХХ съезд партии, делегатом которого он был. Умер «легендарный строитель и вертухай» в последний день 1956 года. Через три дня на его московский адрес пришло вот это письмо: «Заказное. Москва. 03.01.1957 г. Супруге А.П.Завенягина. Обратный: Алтайский край, Алейский р-н, Уржумский с/с, деревня Крутиха, колхоз им.Чкалова. Рудольф Ольга Александровна. Надпись сбоку: Прошу почту обязательно доставить это письмо. Товарищ Завенягина, мы с моим сыном услышали по радио, что супруг Ваш, Авраамий Павлович Завенягин, умер. Сын мой и я горько плакали, плакали так, как плачут о самых дорогих и милых сердцу родных. Мой единственный сын Лев Константинович Рудольф отбывал 10 лет срока и одиннадцатый год по «особому распоряжению» в г.Норильске от 1939 г. до 1947 г., где был начальником комбината Авраамий Павлович в то время. Сын мой страдал невинно, по страшной ст.58 он был арестован, а я выслана из Москвы в Омскую область, в глухое село, через полгода после ареста моего единственного сына в 1937 г., почему – непонятно до сего времени. Мы оба терзались разлукой и повседневной жизнью отверженных. Ваш муж Авраамий Павлович спасал 1000 заключенных, он чувствовал человеческие сердца, он знал и отличал хороших людей среди измученных людей, он взглянет так на измученного, истерзанного человека, что человек забывал свое горе, принимался работать и верить в то, что вернется домой. Авраамий Павлович внушал эту светлую веру многим и моему сыну. Только благодаря Вашему мужу жив и вернулся мой Лева. Я умоляю Вас, моя родная, пришлите нам в колхоз фотографию Авраамия Павловича... Простите за письмо матери, но у Вас есть дети, и Вы поймете меня. Любящая Вас и благодарная Ольга Рудольф и ее сын Лева. Простите. Спасибо, спасибо». Норильский горно-металлургический комбинат, который под руководством его знаменитого директора строили в нечеловеческих условиях тысячи и тысячи заключенных, с 1957 года носил имя А.П.Завенягина. Ныне это OAO «ГМК «Норильский никель». Фактическими владельцами его в прошлом году стали небезызвестные олигархи Владимир Потанин и Олег Дерипаска. Евгений ВЛАДИМИРОВ. |