| Дым Отечества |

20 сентября 2014 года |

Узник Локчимлага/ Родственник одного из популярных современных российских писателей самый трагичный отрезок жизни провел в Коми крае

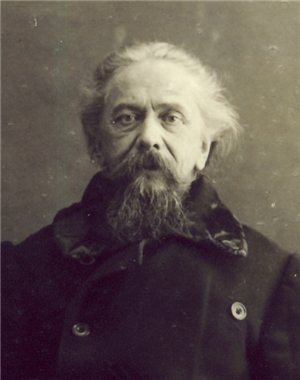

А.Д.Нечаев.

Е.Водолазкин.

Евгений Водолазкин ворвался в мир современной российской литературы внезапно. Доктор филологических наук, сотрудник Пушкинского Дома, специалист по древнерусской литературе, ученик Д.С.Лихачева, он стал широко известен после выхода в свет двух романов – «Соловьев и Ларионов» и «Лавр». Последний получил премию «Большая книга» и стал, по мнению критиков и читателей, главным литературным событием 2013 года. В одном из рассказов своей книги «Инструмент языка. О людях и словах» Евгений Германович рассказывает о своем двоюродном прадеде Александре Дмитриевиче Нечаеве. Будучи протоиереем Троицкого собора в Архангельске, Нечаев, как и большинство служителей церкви, был репрессирован. Водолазкин упоминает место ссылки Нечаева – Сыктывкар. В 1942 году Александр Дмитриевич умер в заключении в Усть-Вымлаге. Благодаря историку М.Рогачеву, собравшему данные о репрессированном духовенстве, стали известны перипетии судьбы архангельского священника. Е.Водолазкин пишет, что родился А.Д.Нечаев в 1877 году в Тотьме (а не в Вельске, как следует из следственного дела), в семье чиновника. Действительно, в адрес-календаре Вологодской губернии за 1888 год начальником почтово-телеграфной конторы Тотьмы назван коллежский асессор Дмитрий Александрович Нечаев. В памятной книге 1896 года он уже статский советник, член Вологодского окружного суда. А в адресной книге 1901 года появляется имя его сына Александра, который служил в духовном училище в Тотьме надзирателем за учениками и экономом училища. По рассказам домашних, Александр Нечаев был человеком начитанным, остроумным, сочетающим в себе черты пастыря с чертами провинциального интеллигента. Поступив по указанию отца в Вологодскую духовную семинарию и окончив ее в 1897 году, он преподавал в церковно-приходских школах Вологодской, а позже Архангельской губернии. В августе 1904 года в Соломбальской кладбищенской церкви Св. Мартина Александр Дмитриевич, которому было тогда 27 лет, был рукоположен в священники. С 1908 года он служил в Троицком кафедральном соборе Архангельска – до его закрытия в 1929 году (с перерывом на арест). Во время Первой мировой вой-ны Нечаев «безмездно» заведовал Архангельским епархиальным лазаретом и был членом Архангельского благотворительного комитета. В марте 1917 года в Архангельске был создан «Союз духовенства и мирян», целью которого стала поддержка православной веры и церкви в новых условиях, «борьбы со злом, безбожием». В то же время союз провозгласил категоричное требование «из церковной кафедры не делать политики». Секретарем и членом исполнительного совета избрали отца Александра. Он вел журнал собраний, составлял основную документацию. С 1918 года в условиях гонений на религию союз призывал защищать христианские и иноверческие церкви и их имущество. Деятельность союза привлекла внимание архангельских чекистов, за участие в «контрреволюционной организации» Нечаева в числе других арестовали, заключили в Бутырскую тюрьму, но вскоре выпустили. В 1930 году последовал второй арест – за то, что отец Александр «систематически произносил проповеди антисоветского характера, говоря о якобы имеющихся в СССР гонениях на религию, о разложении коммунистическим учением народа». В ходе следствия его уговаривали отречься от сана, но Нечаев отказался. Тогда его сослали на три года – сначала в Ненецкий округ, затем в Усть-Цильму, в 1932 году его привлекли к ответственности по делу «Беломорско-Карельского братства» и добавили еще три года ссылки – теперь уже в Сыктывкаре. Освободившись в самом конце 1935 года, Александр Дмитриевич вернулся в Архангельск, был певчим в Архангельской кладбищенской церкви. В 1937 году его снова арестовали. Тройка при УНКВД обвинила его как «активного участника контрреволюционной группировки церковников» и присудила 10 лет лагерей. В октябре 1937 года Нечаев прибыл в Локчимлаг, в Пезмогский лагерный пункт. Лагерные лишения уже вскоре сделали его инвалидом. Александр Дмитриевич скончался на середине срока, в 1942 году, как было написано в акте, от паралича сердца на почве старческой дряхлости. Он был погребен в могиле № 41 нового кладбища № 8 в Пезмоге. Дочь Александра Дмитриевича вспоминала, что получила письмо от заключенных в лагере священников, которые писали, что отец Александр жил и умер достойно. Он ими же был отпет. Одна из основных идей прозы Евгения Водолазкина – соотношение истории и человека. Он утверждает: история всеобщая есть лишь фон для истории личной. История – это не более чем сцена, которая предоставляется каждому для его неповторимой роли. И каждый волен избрать свой путь, пройдя нелегкие испытания, осуществить свой выбор до конца. Надежда Беляева. |