| Дым Отечества |

1 июня 2013 года |

Через круги фашистского ада / Наши земляки в годы Великой Отечественной войны попали в плен, а на склоне лет написали воспоминания о самом страшном периоде жизни

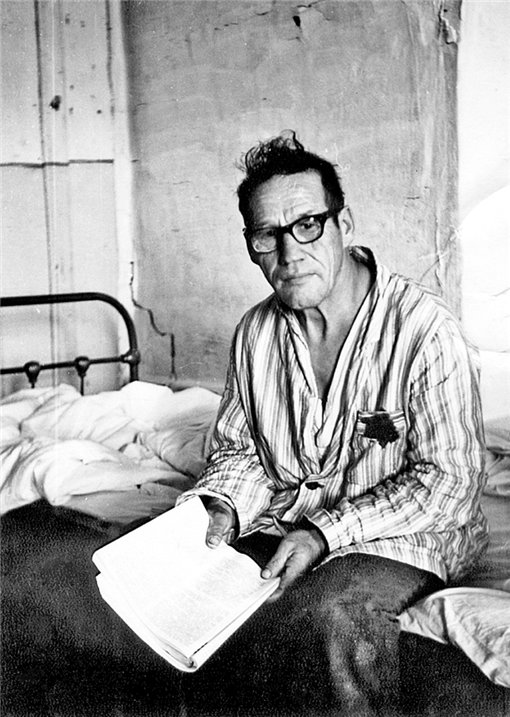

Пигулин С.Т.

Можегов А.В.

Советские военнопленные в одном из лагерей на западных границах СССР.

Бывшие военнопленные немецких лагерей и женщины, угнанные на работу в Германию, после освобождения. 19 августа 1945 г.

Приложение «Дым Отечества» уже на протяжении многих лет возвращает из небытия и забвения имена солдат Великой Отечественной войны, пропавших без вести. Многие из них на фронте попали в фашистский плен, прошли через лагеря для военнопленных, в них погибли. Установить даты их гибели и места, где они нашли последний приют, стало возможно лишь в последние годы, когда многие военные архивы были рассекречены, а их фонды стали доступны для исследователей. Счет советских солдат, прошедших в годы Второй мировой войны через фашистский плен, идет на миллионы. Миллионами же исчисляется количество погибших. Но немало солдат, пройдя через ужасы неволи, выжили. Путь их домой после войны был долог и тернист, их ждали фильтрационные проверки, многие после фашистских лагерей были водворены в советские, погибли уже там. Оставшиеся же на свободе, как правило, предпочитали хранить молчание о «позорном пятне» в своей биографии: так однозначно в СССР расценивалось пребывание в фашистском плену. В преддверии подготовки нынешнего выпуска «Дыма Отечества» нам передали два по-настоящему уникальных материала. Это воспоминания очевидцев всех ужасов фашистских лагерей – советских солдат, прошедших через круги ада под названием «плен». Особую ценность этим рукописям придает то, что авторы обеих – наши земляки, уроженец Прилузья Александр Васильевич Можегов и житель Удоры Степан Тимофеевич Пигулин. Почти невероятный факт: А.В.Можегов прошел через один из самых страшных лагерей для военнопленных – располагавшийся в немецком городе Витцендорфе, где погибли около сорока уроженцев Коми края. Именно в Витцендорфе, на территории бывшего лагерного кладбища, в 2010 году народная делегация из Коми установила памятную мемориальную плиту. Эти воспоминания не только дают возможность узнать многие детали и подробности плена от очевидцев – советских солдат. Скупые строчки воспоминаний предоставляют возможность почувствовать тончайшую грань, разделявшую жизнь от смерти, оценить силу духа и стойкость людей в фашистской неволе. «Я был в числе немногих, выживших в Витцендорфе» Из воспоминаний Александра Можегова Александр Васильевич Можегов воспоминания о войне переложил на бумагу в 2005 году, когда ему перевалило уже за 80 лет. Взяться за перо сподвиг проживающий в Сыктывкаре племянник, историк по образованию и почти тезка Александр Иванович Можегов. В нескольких обстоятельных письмах, адресованных в родные края из Саратовской области, фронтовик воскресил самые яркие, памятные события из трагических военных лет. Хотя, конечно, далеко не все. Довоенную жизнь и даже начало войны Александр Васильевич описал достаточно подробно, с многочисленными деталями. А вот пребывание в «лагере смерти» – Витцендорфе обозначил всего несколькими штрихами. Помнить пережитый ужас, а тем более описывать его ветеран не смог даже по прошествии десятилетий. А.В.Можегов был родом из прилузской деревни Лихачевки. В селе Ношуль закончил среднюю школу, затем медицинский техникум в Сыктывкаре, успел поработать в медучреждениях Летского района. Профессия фельдшера и спасла его в плену от неминуемой гибели. В армию его призвали весной 1940 года, оттуда же попал на фронт, а вскоре очутился в плену. Самой главной наградой за все выпавшие на его долю испытания и лишения стало то, что он чудом уцелел, остался жив. Очень дорожил ветеран и двумя другими наградами, которыми был отмечен впоследствии его ратный и мирный труд, – орденом Отечественной войны и знаком «Отличник здравоохранения». Много лет после войны Александр Васильевич жил и трудился врачом в городе Энгельсе Саратовской области. С женой Ксенией Ивановной вырастили двух детей. Сын А.В.Можегова – член-корреспондент Российской академии наук Николай Александрович и внучка Татьяна после кончины Александра Васильевича в своих письмах в Сыктывкар дополнили воспоминания отца и деда несколькими интересными эпизодами, запавшими в память из его рассказов. Бывший узник Витцендорфа, ветеран войны А.В.Можегов ушел из жизни в 2009 году. «По телеграмме республиканского военкомата весной 1940 года приехал в Сыктывкар, там нас собрали 14 человек, все фельдшера, все выпускники сыктывкарского медтехникума. Увезли в Прибалтику. В Таллине нас оформили по воинским частям. Мне места не хватило, назначили писарем полка. В январе 1941 года определили фельдшером в санитарную часть 167 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии в городе Хаапсалу, здесь и служил до начала войны. В мае 1941 года весь полк был отправлен в летние лагеря, меня одного оставили для медобследования караульной роты. 22 июня, после того как по радио выступил Молотов о начале войны, наша часть возвратилась обратно. Быстро получили секретные противогазы, к обеду того же дня были уже в походе, к вечеру дошли до Балтийского моря, там ждали высадки немецкого десанта. Но немцы до берега не доехали, их уничтожил Балтийский флот. Примерно неделю вели оборонительные бои. По истечении недели нам сообщили, что немцы окружают нас с суши. С этого времени, не успев выйти из одного окружения, мы попадали в новое. В одном из боев меня ранило в голову, перевязали – и снова в бой. Помню, по приказу оттаскивал одного раненого командира в тыл. Вокруг творилось невообразимое. Все вокруг усеяно ранеными, все кричат, чтобы взял их с собой, сулят всякие богатства. «Я богат, у меня много золота, все тебе отдам», – умолял один раненый боец без ног. Того командира я все же вытащил из пекла, он за это мне свой компас подарил. Потом опять были бои, отступления, окружения. Выходили к своим лесами и болотами, ночами добывая хлеб и сало у эстонских крестьян. Местное население не особо нас жаловало. Вышли как-то на хутор. Проверили, немцев нет. Одна бабка нас накормила. Мы побаивались, как бы местные жители нас не отравили. Бабка оказалась неплохой, раздала нам посуду, а перед этим всем дала перья зеленого лука, чтобы после голода заворот кишок не случился. Когда начала собирать посуду со стола, одной ложки недосчиталась. Стало неудобно перед ней: вот, накормила нас, а мы, неблагодарные, ложку с собой прихватили. Потом, когда покинули хутор, полез за голенище сапог, а потерявшаяся ложка там. Видимо, машинально, по солдатской привычке засунул ее за голенище, что даже не заметил. В четвертом по счету окружении под городом Раквери нашу роту послали с заданием уничтожить немецкую артиллерийскую точку. Мол, наша дивизия пойдет в наступление. Шли километров двадцать. Вышли к опушке леса и видим, что в метрах трехстах от нас стоят немецкие пушки. Вскоре завязался большой бой, я с двумя солдатами-санитарами занимался устройством пункта для тяжелораненых. К вечеру пришел связной и сказал, что немцы атаковали раньше, чем планировали наши, и нам надо срочно выходить к какому-то кирпичному заводу. Наша дивизия, оказывается, отступила от нас на километров 80. Мы попытались отойти, но уже к обеду следующего дня услышали немецкую речь. Залезли в какую-то яму, начали отстреливаться. Немцы обошли нас с тыла. Я получил прикладом по голове. Когда очнулся, понял: попал в плен. Сначала пригнали в крестьянскую конюшню. Там уже находилось более ста пленных солдат из нашей дивизии. Оттуда погнали до железной дороги, в вагонах довезли до Риги. В лагере находилось около четырех тысяч человек. Там я встречал и своих земляков из Коми. Почти не кормили, давали одну тухлую селедку. Хотелось пить. Из какого-то крана внутри помещения капала вода. Но к нему не допускали, кто подходил – расстреливали. Из Риги повезли в Германию. По дороге многие умерли. Привезли в лагерь Витцендорф. Колючая проволока, лес – и больше ничего. Ни одного барака. Котелками рыли землю, чтобы схорониться от холода и дождя. Условия были жуткие. Говорили, что осенью за сутки в Витцендорфе умирало до 700 человек. Горстку выживших в лютую зиму 1941 года перевели в лагерь Зандбостель. Среди них был и я. В Зандбостеле поместили в бараки. По прибытии туда я заболел сыпным тифом. Несколько дней лежал без сознания. За мной ухаживал один воронежский солдат. Пока я лежал без сознания, он мог пользоваться моим пайком: 200 граммами эрзац-хлеба и вареной картошкой в «мундире». После войны я переписывался с ним, он вернулся в Воронеж, правда, перед этим отбыл трехлетний срок в советских лагерях. После выздоровления от тифа меня, как фельдшера, назначили работать в госпиталь. Госпиталь находился в двух километрах от русской зоны, тоже за колючей проволокой. Лагерь в Зандбостеле был громадный, отдельно от нас здесь содержались поляки, сербы, англичане, американцы. Однажды мне надо было зайти в лагерную аптеку. В это время туда же пришел американский военнопленный. Мы познакомились. Нового знакомого звали Мичу. Английский язык я не знал, так же как и он – русский. Но мы оба хорошо знали латынь. Этот древний язык и сослужил службу в нашей дружбе. С Мичу стали встречаться. Встречи чаще всего искал он, чтобы передать хлеб, маргарин, а иногда даже жареные макароны. Американцы через Красный Крест получили посылки с едой. Зная наше бедственное положение, они как могли заботились о нас. Передачи от Мичу стали ежедневными. За бескорыстную помощь своего американского спасителя я называл на русский лад – Мишу. Полученной едой я всегда делился с двумя товарищами по бараку. Однажды один из наших военнопленных выследил, как через проволоку Мичу передал мне сверток с едой. И стал шантажировать. Чтобы он не донес на нас, пришлось часть передач, в том числе все сигареты, другую более калорийную еду, отдавать ему. В лагере властвовали звериные отношения. Более сильные отбирали у более слабых одежду, еду. Кто был физически слаб и не мог постоять за себя – был обречен. Однажды Мичу сообщил, что они собираются устроить побег из лагеря, мне предложили присоединиться к ним. Но я отказался. Видимо, побег удался. Мои связи с американцами раскрылись, последовали бесконечные допросы, сопровождавшиеся побоями. Отбили все внутренности, барабанные перепонки в ухе. После одного из избиений немецкий офицер приставил к моему лбу пистолет и спросил, хочу ли я жить. Не получив ответа, он ударил пистолетом по голове и, бросив «русская свинья», ушел. Этот допрос был, по всей видимости, последним. На спине моей шинели нарисовали большой белый крест, что означало одно: на следующий день расстреляют. Ночью в нашем бараке умер один военнопленный. Мои товарищи сняли с него шинель и переодели в неё меня. Мою же натянули на покойника. Когда утром пришли за «меченым» пленником, то конвоирам выдали труп. Так я остался в живых. Еще одного моего спасителя звали Сигизмунд Станиславович Скоморох. Работая в госпитале, я заразился туберкулезом. Польский врач Скоморох достал специальный аппарат по вдуванию в легкие воздуха для моего лечения. Уже после освобождения, находясь в советском эвакогоспитале, мне продолжили вдувать воздух, и продвижение злого недуга приостановилось. Наш лагерь был освобожден 29 апреля 1945 года англичанами. Больше всего в облике освободителей меня тогда поразило то, что у некоторых солдат к ремням на поясе были привязаны футбольные мячи. С любимой игрой англичане не расставались, даже будучи на фронте. После освобождения многие пошли бродить по окрестным немецким селениям. Хотя и предупреждали, что это опасно. Из таких отлучек вернулись не все, некоторых находили убитыми. Смерть повсюду подстерегала и после Победы. Вагонов для возвращения не хватало, многие ехали на крышах вагонов. Перед глазами картина: на вагонах часть людей сидит и лежит, а часть стоит. Вдруг по линии движения состава перпендикулярно натянутый стальной провод. Всех, кто в это время стоял на крыше вагонов, убило, перерезало надвое. С мая по июль 1945 года я лежал в госпитале. Затем после фильтрационного лагеря разрешили ехать домой. По дороге продал два пайка, думал, деньги в дороге пригодятся. Но довезли до дома бесплатно. А там совершенно нечего есть. Очень жалел, что продал пайки. Зашел домой с черного хода. Отец вылетел с топором, думал, что к сестре очередной жених крадется. Лишь мать сразу же меня узнала. Было лето, на огороде зеленели грядки зеленого лука. Я, можно сказать, сразу же засел меж грядок, чтобы избавиться еще от одного лагерного недуга – цинги». (Продолжение на 4-5 стр.) «Где ты, мой друг Мишель из Лиона?» «До 3 сентября обу-чался в артиллерийской школе, после которой попал на Невскую Дубровку. Полтора месяца наша часть защищала Шлиссельбург, где я получил первое ранение. После госпиталя добровольцем пошел в маршевую роту. Всю зиму 1941-1942 гг., весну и лето мы держали оборону на Пулковских высотах. 19 февраля там получил контузию. В октябре, после небольшого отдыха, отправили учиться в артиллерийское училище в Челябинскую область. Летом 1943 года, после окончания училища, мне присвоили звание лейтенанта, после чего назначили командиром 1 взвода 5 батареи в формировавшийся стрелковый полк, входивший в состав 37-й армии. 21 августа мы прибыли уже в освобожденный Белгород. Наш полк на следующий же день вступил в бои по освобождению Харькова. Затем последовало наступление по освобождению правобережья и форсированию Днепра. 20 октября войска нашего Второго Украинского фронта освободили районный центр Гуляй Поле, считавшийся гнездом украинских националистов, а также железнодорожный узел Пятихатка. После форсирования очередной водной преграды – реки Ингулец подошли к Кривому Рогу. Наша дивизия переправилась на другой берег, но другие части не подоспели, мы, как объявил генерал-майор Мошляк, оказались в окружении. В районе украинского села Старая Лозоватка наш полк принял последний бой. Мы находились в 70 километрах от села Старая Лозоватка. Три полка, в том числе и наш, были направлены на прорыв окружения. Отразили атаку немецких танков. Никаких приказов относительно дальнейших действий не поступало. Зацепив к машине нашу пушку, мы начали отходить. Вскоре встретили командира батальона, предложили ему занять круговую оборону. Противник вскоре перешел в наступление. Начался артобстрел. Уже со второго выстрела меня засыпало окопной землей, а комбата убило. Ранение я получил на лбу и переносице. Не успел прийти в себя, как наш окоп уже прочесывали немцы. Видя, что я истекаю кровью, они приказали нашей медсестре оказать мне медицинскую помощь. После чего всех оставшихся в живых забрали в плен. Было это 31 октября 1943 года. Повели в сторону Кривого Рога. Идти я не мог, двое солдат вели меня под руки. Нас обогнала машина, в которой я узнал нашу полковую полуторку. Она остановилась, и меня посадили в кузов. Стены кузова были сплошь пробиты пулями, а пол залит кровью. В городе на обочине дороги стояли украинские полицейские. Один из них подошел к нашей медсестре и сказал: «Ну як, пролетарочка, довоевалась?» А другой, подошедший следом, прорычал: «Ты, голодранка, отвоевалась и поедешь в Германию на отдых». Услышав это, я хотел было схватить камень с дороги, кинуть в них. Да стоявший рядом со мной солдат придержал: «Не дури, Степан. Если кинешь в полицая камень, нас всех перебьют». На следующий день пленных вывели на огромный двор, поставили в круг. Посередине встал немец и стал орать: «Кто знайт, где есть генерал Мошляк?» Из дивизии, которой командовал генерал Мошляк, многие солдаты и офицеры попали в плен, фашисты думали, что среди них «скрывается» и он сам. Вышли двое наших офицеров, стали кричать под стать немцам: «Кто знает генерала Мошляка?» Все молчали. Из наших рядов вышел еще один и брякнул, что видел генеральского шофера. Тогда ему приказали обойти пленных, найти и показать этого шофера. Тот отказался это делать. Тогда немцы стали избивать его. В конце концов так намяли бока, что он не смог встать. Один из наших офицеров вызвался самолично обойти всех пленных, чтобы отыскать Мошляка. Однако генерала среди пленных он не нашел. Зато выдал фашистам командиров 184 и 186 стрелковых полков, которых тут же куда-то увели. 5 ноября 1943 года нас погрузили в вагон, который прицепили к составу, груженному железной рудой. Положили лежа, голова об голову, ноги упирались в стенки вагонов. На станции Жмеринка немцы сдали нас румынам. На станции весь день шел ливень, мы промокли насквозь. Командир моего орудия Колобов и солдат-мордвин Александр укрывали меня своими шинелями. Ночь выдалась очень холодная. В промерзших вагонах, куда нас погрузили, наша мокрая одежда задубела, заледенела. С двумя товарищами попытались убежать. Но только выпрыгнули из вагона, как нас тут же поймали полицаи. Повели на хутор. У полицейского управления на виселицах раскачивались казненные партизаны. Украинский полицай нам сообщил, что такая же участь завтра ждет нас. В камеру к нам бросили девушку, которая родила от немца ребенка, а затем его задушила. Она говорила, что люди стыдили ее за ребенка, вот она и избавилась от него. А немца, от которого родился ребеночек, она любила. Утром привели на допрос в немецкую комендатуру. Долго отказывались верить, что мы не партизаны, а военнопленные. Я назвался Иваном Николаевичем Петровым и под этими вымышленными фамилией, именем и отчеством оставался до того, как нас привезли в Германию. Записав подробности пленения, которые мы рассказали, нас отправили работать. Мысль о побеге не оставляла. Хотел даже убежать через крышу туалета, но засек полицай. Он сказал, что я дурак, ведь он запросто мог меня застрелить. После карцера привезли в город Проскуров, в котором находился лагерь для военнопленных. 25 ноября повели на железнодорожную станцию Гречаная, куда кроме военнопленных согнали большое количество гражданского населения. Началась посадка в вагоны, следующие в Германию. Не доезжая до Перемышля, в наш вагон бросили десять буханок хлеба. Кто-то из наших сумел сохранить ложку, ею поровну и разделили хлеб. На этой станции немцы стали тщательно проверять, как и чем пленные делят хлеб. Оказывается, из одного вагона большая группа военнопленных совершила побег. Каким-то острым предметом они сделали лаз напротив буфера и были таковы. В Перемышле сообщили, что здесь предстоит дезинфекция. По дороге в баню нас били резиновыми шомполами, а в самой бане облили из шлангов холодной водой, дали попить горячую воду. Вот и вся дезинфекция. После бани выдали деревянную обувь. Моя нога в колодку не влезла, и я попросил украинца-полицая поменять ее. За это он жестоко избил меня шомполом. В Германию прибыли 25 декабря 1943 года. В городе Гомерштейн, где располагался лагерь для военнопленных, каждое утро нас босиком гоняли за пайкой хлеба и кружкой суррогатного какао. Через несколько дней на самосвалах привезли ношеную обувь. Немцы забавлялись картиной, как советские пленные дерутся за «дармовую» обувь. Я был очень слаб и в общей давке не участвовал. Но обувь – русские ботинки с обмотками – мне все-таки досталась. Из-за длительного переохлаждения у меня под левой рукой выскочил фурункул величиной с куриное яйцо. В одно утро я не смог встать в строй. Ко мне пришел немец, я объяснил, что еще вчера говорил охраннику о своей болезни. Он приказал отвести меня в санчасть. По дороге в санчасть охранник меня сильно избил. Врачом в санчасти был немец, а фельдшерами – русские пленные. Здесь меня продержали шесть дней. Главным лекарством был сон. Впервые за месяц я смог выспаться. В этом лагере всех нас сфотографировали с дощечками, повешенными на груди. Мой номер был 124-194. Тут же взяли отпечатки пальцев. Две недели спустя переодели в поношенную немецкую форму и на бортовых машинах перевезли в город Дойч-Крон, где я оставался до февраля 1945 года. Здесь находился крупный зерновой элеватор, на котором работали 48 советских военнопленных и почти столько же французов. Нас поместили в щитовые бараки с печками. Дали матрацы и одеяла, набитые бумагой и стружками. На ночь свою одежду мы складывали в мешки, и эти мешки из бараков уносили. Боялись побегов. А утром мешки возвращали вместе с пайкой хлеба. Французы, в отличие от нас, работали шоферами и помощниками шоферов. Они жили отдельно от нас, в гораздо более сносных условиях. Через Красный Крест они регулярно получали посылки. Хотя их содержимое в полном объеме французам тоже не доставалось, кофе и шоколад почти всегда забирала себе лагерная обслуга, вскрывавшая посылки. Тем не менее по воскресеньям французов кормили в столовой супом с макаронами и мясом. Наша же еда всегда состояла из тушеной брюквы и горькой сушеной картошки. От французов нас отличало и то, что по воскресеньям они не работали, а молились. У них был и свой поп – ксендз или пастор. Нам же говорили, что советские люди не молятся, а поэтому должны работать всегда, без выходных дней. Несмотря на существующие запреты, с французами мы наладили связь и общались. У меня появился друг Мишель Марсье из Лиона, который часто передавал мне продукты. Для передачи съестного французы использовали туалет, общий для двух лагерных зон: советской и французской. Они придумали специальные крючки, с помощью которых закалывали и подвешивали завернутые в пергаментную бумагу гостинцы в наш отсек. Эта почта действовала почти три месяца, пока о ней не пронюхало гестапо. Но и после этого французы умудрялись подкармливать нас. В начале 1945 года в лагере появился новый начальник с железным крестом на груди. Ну, думаем, будет еще хуже, чем при прежнем, отправленном на фронт. Новый шеф первым делом зашел в нашу столовую, посмотрел, как мы хлебаем баланду из сушеной брюквы. Подозвал повара, сказал ему, чтобы с этого раза он получал одинаковые продукты как для французов, так и для русских. Повар доложил, что это невозможно, так как кладовщик для русских хорошие продукты никогда не даст. Кладовщик тут же был уволен. Некоторые изменения произошли и в нашем быту. Поступил приказ ежедневно топить баню, чтобы мы могли мыться после грязной работы на элеваторе. А еще мастера на элеваторе перестали нас бить. 23 февраля 1945 года, как обычно, нас гнали на работу к элеватору. И вдруг я услышал голоса наших «катюш». Залпы были чуть слышны, но я сразу же определил, что это бьют «катюши». На элеваторе находились власовец и двое офицеров-эсэсовцев. Как можно было понять из их реплик, власовец хотел забрать всех военнопленных и увести куда-то вглубь Германии. Наш начальник сначала не соглашался, но власовец со своими людьми пригрозили автоматами. Перед тем как двинуться в путь, нам выдали по булке хлеба и по килограмму сахара с овсяными хлопьями. Кто был наш новый начальник, как его звали, я так и не узнал, но он здорово помог нам продержаться. В пути в наш этап влились военнопленные из города Шнайдемюль. Заставшую в дороге ночь провели в помещичьей усадьбе. Кто-то из пленных хотел в ней укрыться, чтобы затем скрыться. Немцы, узнав об этом, подожгли дом. Из пламени выскочили три человека, которых избили до смерти. Дошли до Штатгарта. Вдруг ночью в глаза ударил сильный свет. Мы уже знали, что союзные войска бомбят город Штеттин. Куда и зачем ведут нас – никто не знал. Когда подошли к Одеру и сели на баржу, мы решили, что нас вывезут в море, разбомбят или потопят под видом американцев. Но катер, тянувший баржу, причалил к противоположному берегу. Нашу колонну завели в бомбоубежище, где мы провели два дня. Город, в который нас привезли, был в развалинах. 8 марта 1945 года дошли до города Деммин. На ночь загнали в конюшню помещичьей усадьбы. В стойлах для скота мы выкопали для себя ложе, накидали туда солому, улеглись по три человека. Утром погнали на работу. Оказалось, нас нагнали сюда, чтобы с западной окраины города копать противотанковые рвы. Работали весь остаток марта и апрель. Этот глубинный город по мере приближения фронта заполоняли толпы беженцев. Всем надо пить, есть. Нашу норму урезали до 150 граммов, а в иные дни не давали ни крошки. 20 апреля в наш лагерь пришли два офицера-власовца и два офицера-эсэсовца, стали агитировать вступить в Русскую освободительную армию (РОА). «Вам уже два дня не давали хлеба и воды, умрете здесь с голоду. Запишитесь в РОА, там вы будете свободны и сыты. Германия всегда будет Германией. Многие русские в Германии стали бауэрами, вы тоже будете жить в достатке», – обратился к нам один из русских офицеров. Человек 20 из числа военнопленных вышли из строя. За месяцы, проведенные в неволе, я с ними успел хорошо познакомиться, узнал у каждого жизненный путь. Поэтому не удивился, когда они сделали шаг вперед. Иван Любезный был дважды судим. Отца Василия Дмитриева из Воронежской области, зажиточного крестьянина, раскулачили. Был репрессирован отец-священник и у Ильи Покровского. А семья Виктора Кордальского из Ставрополья в коллективизацию лишилась своего имения. В разговорах с собарачниками они часто высказывались против советской власти, хотя немцев тоже ненавидели. Особенно не любили Сталина. Записавшихся в РОА отделили от нас, повели в баню, откуда те вышли в новеньких немецких мундирах. Нас, отказавшихся пойти на службу к власовцам, поставили спиной к стене. Дул пронизывающий холодный ветер. Вчерашние друзья по несчастью стали смеяться над нами, зубоскалить. Чуть впереди меня стоял Миша Рязанцев, он весь дрожал от холода и голода. К нему подошел офицер и спросил, что с ним происходит. Он ответил, что у него лихорадка. Процедив: «Симулянт», офицер отшвырнул его на землю. Падая, Миша стукнулся о стенку, голова разбилась, он барахтался, шумно дышал, кричал. А вскоре замолк. Умер. 30 апреля в Деммин вступили союзные войска. Утром, проснувшись, мы выглянули в щели барака и не обнаружили на привычном месте часового. Тогда решились на побег. Бежали по полю, по нам стреляли, одного ранило в руку. Вышли к французам. В уцелевших домах из окон свешивались белые полотнища и простыни. К французам подошел молодой советский солдат с автоматом в одной руке и с пистолетом в другой. Стали его качать. Я спросил, из какой он части. Он сказал, что из восьмой армии. Впервые за несколько дней я поел. Французы нажарили картошки со свининой. Одет я был в лагерную робу с номером на спине. Кто-то сказал, что мне, как вчерашнему военнопленному, следует явиться на сборный пункт в Нойбранденбурге. По дороге туда я сильно заболел. Французы повезли меня через город Трептов. Остановились возле одного дома, чтобы подыскать какую-нибудь цивильную одежду. Зашли в дом, а там… Хозяева дома – родители, два брата и две сестры – все перед приходом советских войск повесились. Зашли в другой дом и там нашли для меня костюм. В Нойбранденбурге французы сдали меня в госпиталь для репатриантов. В этом госпитале я встретил День Победы. Наши солдаты и офицеры в тот день сильно веселились, было много пьяных, многие, пьяные в стельку, валялись на улице. За все годы, проведенные в Германии, мы ни разу не видели пьяного немца. Не вяжущие лыка советские офицеры вызывали удивление и у нас, и у побежденных немцев. Недалеко от города, над аэродромом, наши летчики показывали фигуры высшего пилотажа. А советские девушки, угнанные на работу в Германию, организовали для наших солдат концерт. Замечательный концерт, многие на нем даже плакали, настолько все выступавшие были талантливы, пели и плясали от всей души. Мое состояние в госпитале ухудшилось. Сквозь забытье услышал, как врач сказал: «Если до утра доживет – поправится». После очередного приема лекарств я провалился в сон. Спал, по всей видимости, долго. Пробуждение было тревожным. «Где я, не в гробу ли уже лежу?» – первое, о чем подумал. Очнувшись, стал ощупывать пространство рядом с собой. Рука нащупала спинку железной кровати, и лишь после этого открыл глаза. Медсестра, сидевшая у изголовья, спросила: «Ну что, Степан Пигулин, проснулся? Значит, будешь жить». Стали давать рисовый бульон, рисовую кашу и какао. В больнице я пролежал до 15 июня. После выписки определили работать в демонтажную группу. Задача нашей группы, возглавляемой капитаном Коптелиным, состояла в том, чтобы демонтировать оборудование с немецких заводов, готовить его к отправке в СССР. Этим занимались до октября 1945 года, после чего нас отправили на фильтрационный пункт для получения документов на выезд на родину. Путь домой растянулся на несколько месяцев. Он пролег через Берлин, затем немецкий город Фюрстенберг, где находился бывший концлагерь. На территории концлагеря располагалась наша воинская часть, а рядом был «венерический» госпиталь для советских солдат и офицеров. Хотя печи лагерного крематория уже давно не дымили, на территории лагеря стоял стойкий запах вяленого мяса. Затем пришли в Тильзит. Отсюда нам предстояло своим ходом доставить до Витебской области табун лошадей. Это путешествие тянет на отдельный рассказ, так как было богато приключениями. Лошадей, находившихся под нашей опекой, пытались выкрасть, в пути они чуть не сдохли от голода. Чтобы запастись кормом, пришлось обменять все свои нехитрые пожитки. Так в конце 1945 года, после трехлетних скитаний, я вновь вернулся на родину». (Текст воспоминаний А.В.Може-гова и С.Т.Пигулина дан в сокращенном варианте и в небольшой литературной обработке.) Публикацию подготовила Анна СИВКОВА. Снимки из семейных архивов родных авторов мемуаров и интернета. Советские военнопленные в одном из лагерей на западных границах СССР. Бывшие военнопленные немецких лагерей и женщины, угнанные на работу в Германию, после освобождения. 19 августа 1945 г. (В третьем сверху ряду второй слева – Степан Пигулин.) |