| Дым Отечества |

31 марта 2012 года |

Печорский князь/ После 20 лет ссылки в Усть-Цильме Евсевий Палавандов здесь нашел и последний приют

Орден Святого Станислава III степени.

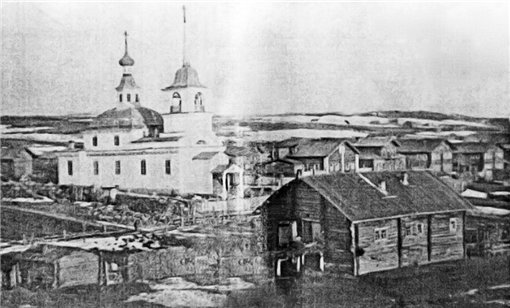

Панорама Усть-Цильмы начала XX в. На переднем плане - Никольский собор.

Печорский край, Усть-Цильма долгое время считались глухой, отдаленной от центра российской окраиной. Открытие этого медвежьего угла произошло прежде всего благодаря путешественникам, побывавшим здесь в XIX веке и оставившим свои воспоминания и путевые заметки. В середине XIX века об этом раскольничьем крае во многих уголках России узнали благодаря человеку, здесь отбывавшему бессрочную ссылку. Два десятка лет в Усть-Цильме суждено было провести грузинскому князю Иасе Палавандишвили, или, как его называли на русский лад, Евсевию Осиповичу Палавандову. Здесь, на Севере дальнем, печорский князь и закончил свои земные дни. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ России и Грузии всегда складывались непросто. В 1798 году на грузинский престол вступил Георгий XII, обратившийся к России принять его страну под свое покровительство и оказать ей вооруженную помощь ввиду враждебных намерений Персии. 22 декабря 1800 года в Петербурге был подписан манифест о присоединении Грузии к России. Однако этот акт разделяли далеко не все грузинские роды. Часть аристократических грузинских семей была недовольна как вступлением в русское подданство, так и многочисленными привилегиями для тех, кто приветствовал недавно скрепленный союз. В числе обиженных оказался и род князей Палавандовых. Палавандовы, как и еще один грузинский княжеский род – Орбелиани, сплотились вокруг тайного общества, целью которого стало возвращение Грузии государственности. Но запланированного выступления не состоялось. Участники тайного общества получили разные строки и были сосланы в отдаленные губернии. Коллежского регистратора князя Евсевия Палавандова не подвергли суду и не лишили дворянства. Его определили унтер-офицером в один из дислоцированных в Финляндии полков, навсегда запретив въезд в Грузию. Освободившись от солдатской лямки, князь был произведен в прапорщики, что позволяло ему жениться и нюхать табак не из артельной, а из собственной табакерки. Вскоре после этого он получил назначение ехать лесничим в Печорский край. Так грузинский князь из аристократической семьи, искусно владевший саблей, обладавший изысканными манерами, проживавший одно время в Константинополе и знавший арабский язык, очутился в глухом Северном царстве лесов. Путешествовавший по северу Коми края С.Максимов после встреч с Евсевием Палавандовым отмечал, что он не любил вспоминать и не сетовал на то суровое время, которое ему пришлось провести в исправительных финляндских батальонах, отличавшихся большой строгостью и даже жестокостью в обращении с жертвами дисциплинарных взысканий. Он просто вычеркнул из своей ссыльной жизни эти годы и постарался забыть о них. А если когда неосторожно доводилось коснуться этого вопроса, он, бывало, «вздрогнет, вскочит с места, начнет ходить из угла в угол и впадет в такую меланхолию, что его уже и не расшевелить целый день». Между прочим, Евсевий Палавандов знал Грибоедова и даже лично видел Александра Сергеевича Пушкина. Увидел он поэта на роскошном пиршестве в Тифлисе, устроенном в честь молодого наместника графа Паскевича. Пушкин показался Палавандову растрепанным, непричесанным, долгоносым. За стол садиться поэт не стал, закусывая на ходу. При этом проявлял большую подвижность. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо – те засмеются, а графиня просто прыскала от распиравшего ее смеха. Эти пушкинские шутки потом составляли предмет разговоров и пересудов, так как многие побаивались Паскевича. А тут какой-то господин безнаказанно заигрывал с этим «зверем» и даже смешил его. Александр Сергеевич был абсолютно не похож на грузинских поэтов. Они были степенные, важные. По устоявшемуся этикету грузинский поэт должен большую часть жизни проводить дома, а придя в гости, обязан молчать, зная цену каждого «выдавленного» из себя слова. Пушкин же был ярким антиподом этому «эталону». Он ни минуты не сидел на месте, смешил других и смеялся сам, на базарах общался с простолюдинами и только что не прыгал вместе с уличными мальчишками. Совсем другое впечатление на Палавандова произвел Грибоедов. Познакомились они в первый приезд Александра Сергеевича в Тифлис в октябре-ноябре 1818 года. По воспоминаниям Евсевия Осиповича, это был степенный, мудрый человек, который очаровывал всех своими умными беседами и был радушно принят во всех лучших домах Грузии. После его смерти князь Палавандов привез сестре Грибоедова землю с могилы брата. «Внешность Евсевия Осиповича соответствовала грузинскому типу: небольшого роста, живой, подвижный, в беличьем архалучке – бабий любимец и кумир. Он приветливо, очень мягко и ласково улыбается черными глазами. Над густыми усами ярко выделялся круглый восточный нос грузинского типа. Жил князь на площадке против церкви в двухэтажном доме, одном из лучших и выделяющихся в слободе. Дом этот казенный, предназначенный для квартиры лесничего» – так описывал лесничего-князя, обосновавшегося в Усть-Цильме, путешественник и писатель С.Максимов. После приезда на Печору Палавандову сразу же удалось наладить контакт и взаимопонимание с местными жителями. Здесь о нем говорили: «С богатыми он богатый, с нужными – нужный». На весь обширный край князь славился своим гостеприимством. «Все торгующие по Печоре считают обязанностью проездом завернуть к князю, трудолюбивым крестьянам и ижемцам у него также самый радушный прием. Пришел или приехал гость – тотчас подают чай и иногда с добавкой». Сам Евсевий Осипович любил поесть вкусно, хотя и умеренно. На обед в его доме обычно подавались свежие оленьи языки с оленьими губами с хреном и самой вкусной рыбой – пелядью. С ней чередовались осетрина и чир. Между тем такой теплый прием, какой оказали устьцилемы грузинскому князю, они оказывали далеко не всем. Как говорится, несолоно хлебавши из Усть-Цильмы вынужден был уехать молодой финский ученый Матиас Кастрен. После его приезда по селу поползли слухи, будто бы он колдун. О готовящейся расправе над финским гостем предупредил Палавандов. Сначала тот не хотел поверить опасности, угрожающей ему. Однако сумрачная толпа, вскоре окружившая дом, в котором остановился Кастрен, заставила ученого спешно покинуть негостеприимное для него село. А Палавандову все сходило с рук. Даже когда он завел собственный огород и наряду с другими овощами стал сажать проклятый в старых книгах картофель. Суровые мужики говорили по первости князю, что добрый человек картофель есть не будет, и коли уж сеять, так лучше репу. Но Евсевий Осипович не внял этим советам, посадил картофель, которого уродилось порядочно. Он выписал семян и раздарил их охотникам. На следующий год и они собрали богатый урожай, который помог прокормиться большим семействам устьцилемов. В бытность лесничим Палавандов много сил приложил, чтобы воспитать в печорском народе уважительное отношение к окружающей природе. Можно сказать, что он был первым экологом в наших краях. С.Максимов писал: «По верховьям печорских притоков и по всей Печоре растут кедровые деревья. В урожайные годы шишек много народится. Сбор – это бабье дело. Они вот остолопа возьмут с собою, и он, чтобы угодить бабам и понравиться, возьмет да и срубит благородное дерево. Не баловство это, объяснял князь, а такой неискоренимый обычай, закон какой-то повсеместный. Никакими наказаниями не наладишь. Рыбаку нужно щербу (уху) сварить, охотнику обогреться – разведут костер, и ни один еще из них огня не тушил. Леса горят во всех сторонах, и летним временем только о пожарах и слышишь. Сгорают огромные площади, конечно, безнаказанно, за неимением средств и рук для тушения. Один раз князь решил поговорить с кем-нибудь из охотников. Выбрал самого мудрого, степенного человека. Глубоко князь уважал его за рассудительность, за солидные и чистые дела, толковал с ним очень долго. Но в конце концов охотник сказал, что тушить огонь – самое пустое дело и труд не в прибыль: Печорский край никогда не может совершенно выгореть». Евсевий Осипович наладил дружественные отношения и с местным духовенством, о нем весьма уважительно отзывался местный священник Арсений. И даже ввел в местный быт новый символ – рукопожатие. До приезда Палавандова подача руки здесь вовсе не считалась знаком внимания или уважения. Такой обычай завел князь, после чего печорцы первыми стали протягивать свою мозолистую руку каждому приезжему. В отличие, скажем, от жителей Поморья, где такой обычай не приживался еще достаточно долго. Пиетет к заезжему человеку в Усть-Цильме еще более возрос в годы Крымской войны (1853-1856 гг.). Англо-французские эскадры нападали на русские приморские селения, стремились блокировать беломорские порты. Руководство Архангельской губернии, всерьез опасаясь, что неприятель может вторгнуться в известную своими богатствами Печору, организовало ополчение по строительству оборонительных сооружений. Руководство этой «народной армией» взял на себя Евсевий Палавандов. Он вместе с ратниками направился в Пустозерск, где обустроил специальное укрепление. Перед этим своего рода укрепрайон появился и на Печоре возле деревни Куйской. Указом императора Александра II князь Палавандов за распорядительность и ревность, оказанные при руководстве обороны Запечорского края, был награжден орденом Святого Станислава III степени. Евсевию Осиповичу не раз предлагали переменить место жительства, ведь ему не возбранялось жить ни в одном уголке огромной Российской империи. Но он признавался, что из Усть-Цильмы он хотел бы уехать лишь в Грузию, в Тифлис, а путь туда ему заказан. Поэтому и умереть желает в этом краю, с которым породнился. К тому же печорский климат он считал прелестным, закаливавшим как здоровье, так и характер. Сведения о жизни ссыльного князя обрываются 1857 годом. Известно, что Евсевий Осипович Палавандов умер в Усть-Цильме и как почетный житель был похоронен возле алтаря местного Никольского собора. Последний приют опального князя оставался в Усть-Цильме почитаемым местом на протяжении десятков лет. Но после Октябрьской революции погост сровняли с землей, в храме сначала сделали клуб, а потом обветшавшее здание и вовсе разобрали. А надмогильными плитами укрепили фундамент строящегося нового очага культуры. Таким образом были заметены последние вещественные свидетельства жизни князя Палавандова на Печоре. Добрые, благородные, весомые дела этого человека не должно замести время. Настало время увековечить в Усть-Цильме место возле бывшего Никольского собора, где нашел последний приют печорский князь. Он это заслужил по праву. Более популярного человека в его бытность в этих краях, можно сказать, не было. В Пинеге, на Никольской ярмарке, от всякого печорца в числе первых же требовали ответа на вопрос: «Все ли по здорову князь поживает?» Всякий хорошо знал, что ни один ижемец не проезжал мимо без того, чтобы не повидаться с князем, не поклониться ему, лишь бы только лежал путь через Усть-Цильму... Жизнь в ссылке сделала Евсевия Палавандова еще более знаменитым, вся Россия следила за ним. Но он нисколько не кичился этим вниманием, все двадцать лет ссылки посвятив Печорскому краю и его самобытному народу. Екатерина ОСТАШОВА. с.Усть-Цильма |