| Дым Отечества |

28 мая 2011 года |

Георгий Стаценко, "предатель" молодогвардейцев/ Антигерой знаменитого романа А.Фадеева на интинской каторге выдвинулся в число лучших художников Коми АССР

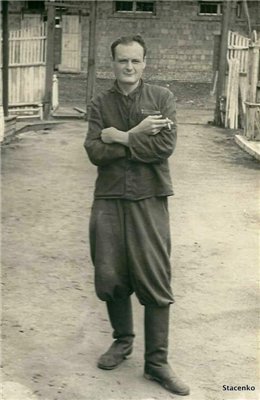

Георгий Стаценко возле своих работ. 50-е годы.

В январском номере «Дыма Отечества» за этот год вышла публикация «Штучные зеки Новой Земли». Ее автор – историк Н.Морозов рассказал о заключенных каторжного Минерального лагеря, созданного после Великой Отечественной войны и базировавшегося в Инте. Среди десятков заключенных лаготделения Новая Земля был упомянут Георгий Стаценко, проходивший по делу известной краснодонской молодежной подпольной организации «Молодая гвардия». Судьба этого человека и его семьи, заклейменных на страницах романа А.Фадеева, сложилась непросто, драматично и заслуживает как сочувствия, так и более подробного и объективного рассказа. Бургомистр Краснодона «Виктор Быстринов, молодой инженер, сослуживец Николая Николаевича и его приятель, встретил их необычайной новостью: – Слыхали? Стаценко назначен бургомистром! – воскликнул он, злобно оскалившись одной стороной рта. – Какой Стаценко? Начальник планового отдела? – даже дядя Коля удивился. – Он самый. – Брось смеяться! – Не до смеху. – Да не может того быть! Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел... – Так вот тот самый Стаценко, тихий, никого в жизни не задел, тот, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного преферанса, про кого все говорили: вот свой человек, вот душа человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек, – тот самый Стаценко – наш бургомистр, – говорил Виктор Быстринов, тощий, колючий, ребристый, как штык, весь клокоча и даже булькая слюной от злости. – Честное слово, дай опомниться, – говорил Николай Николаевич, все еще не веря, – ведь не было же среди инженеров ни одной компании, в какую бы его ни приглашали! Я сам с ним столько водки выпил! Я от него не то чтобы какого-нибудь нелояльного, я вообще от него ни одного громкого слова не слыхал... И было бы у него какое-нибудь прошлое, – так ведь все ж его знают как облупленного: отец его из мелких чиновников, а сам он никогда ни в чем не был замешан... – Я сам с ним водку пил! А теперь он нас по старому знакомству первых – за галстук, и – либо служи, либо... – и Быстринов рукою с тонкими пальцами сделал петлеобразный жест под потолок. – Вот тебе и симпатичный человек!..» Это отрывок из романа классика советской литературы А.Фадеева «Молодая гвардия». Впервые произведение, выдержавшее множество переизданий и ставшее, можно сказать, настольной книгой молодых строителей коммунизма, увидело свет сразу же после окончания Великой Отечественной войны – в 1946 году. Его автор был подвергнут резкой критике за то, что в своем романе недостаточно ярко отразил «руководящую и направляющую роль коммунистической партии». Несколько лет ушло у писателя на то, чтобы исправить идеологические ошибки, а в 1951 году увидела свет вторая редакция «Молодой гвардии». Фадеев неоднократно повторял: «Я писал не подлинную историю молодогвардейцев, а роман, который не только допускает, а даже предполагает художественный вымысел». Однако фамилии героев романа были идентичны с реальными людьми, жителями оккупированного Краснодона. После выхода в свет романа судьбы некоторых были исковерканы, сломаны. Многие краснодонцы, не понаслышке знакомые с перипетиями деятельности юных подпольщиков и их гибели, после прочтения романа говорили однозначно: все, написанное здесь, – миф. Правда, позже эти высказывания приходилось произносить шепотом. Поднятые на щит советской пропагандой герои Краснодона не могли быть омрачены никакими обсуждениями, уточнениями, поправками. Они должны были всеми восприниматься в духе фадеевской «Молодой гвардии», как настоящие герои. Их враги тоже были выпукло обозначены в романе. Это были не только фашисты, но и местные жители – малодушные люди, предатели. Среди последних особо выделялся бургомистр Василий Стаценко. Правда, близко знавшие семью Стаценко люди утверждали, что хозяина дома бургомистром назначили не из-за какого-то сильного желания с его стороны работать на фашистов. Просто он хорошо знал город, хозяйство, людей, никуда из оккупированного Краснодона уезжать не собирался. Да и по характеру был уживчивым, уравновешенным, покладистым человеком. Из романной канвы выпало и то, что друзьям своего сына – И.Земнухову и другим именно он выхлопотал у немцев освобождение от высылки на принудительные работы в Германию. Диссидент Л.Бородин, в 60-е годы отбывавший срок в особом политическом лагере в Мордовии, оставил воспоминания от встреч с бывшим бургомистром Краснодона Василием Стаценко: «Он одного себе не мог простить, что по просьбе сына всем будущим «молодогвардейцам» выбил освобождение от работ в Германии. Не выбил бы, не было бы никакого Фадеева с его романом, а сам он давно бы уже вышел по амнистии, потому что кровных дел за ним не числится, хозяйством занимался. Ему подобных давно освободили, а он подыхай тут... Так и случилось – в зоне умер». Сын за отца Судьбу бывшего бургомистра разделила вся его семья. Арестовали и сослали в Красноярский край жену, младшего сына определи в детдом, родные отыскали его спустя много лет. Драматично сложилась судьба и старшего сына Георгия, который немалый отрезок жизни провел в Коми крае. Георгий Стаценко учился в Краснодоне в единственной в городе десятилетке и хорошо знал многих будущих молодогвардейцев. Знакомые и приятели, вероятно из-за отца-бургомистра, не посвящали юношу в деятельность подпольной организации. Но все их просьбы он исправно выполнял, доставал через отца справки, разрешения на поездки, удалось добиться и освобождения ребят от угона в Германию. Юные подпольщики, которым было по 16-18 лет, действовали рискованно, несли большие потери. Ведь против них был запущен маховик хорошо слаженной немецкой жандармерии. Неравный поединок привел к провалу организации, к гибели большинства ее членов. Несмотря на отца-бургомистра, Георгий угона в Германию не избежал. В 1943 году он оказался в Шварцвальде, был определен работать на кустарную фабрику. Хозяин предприятия Иоганн Майер к единственному русскому рабочему относился хорошо, да и в целом обстановка на фабрике отличалась относительной свободой. В апреле 1945 года их освободили французы, отправив в ожидании дальнейшей участи в Майсен. И на фабрике, и в лагерях для перемещенных лиц Георгий «примерял» на себя роль художника. В основном рисовал портреты своих товарищей – голландцев, чехов, латышей, немцев. За время скитаний владение карандашом и пером отточил почти до совершенства. Через Германию и Польшу вместе с другими репатриантами направился на родину. В вагоне же ему в руки попал номер «Комсомольской правды» с отрывком из романа А.Фадеева. «Мне кровь ударила в голову, – писал в воспоминаниях Г.Стаценко. – Значит, «Молодая гвардия». Краснодон! Вот где прошлое настигло меня! Мои друзья-подпольщики, мой отец, краткое время бургомистр города Краснодон на Украине, которого я часто вспоминал... Что делать? Куда бежать, пока я еще не попал в руки НКВД? Я медленно, со старанием прочитал часть романа... И как все нерешительные, трусливые люди, боящиеся принимать решительные, ответственные действия, решил ждать, рассуждая: будь что будет, от судьбы не уйдешь, мне некуда деваться, нужно уже ехать, если уж сел в вагон. И мне нечего бояться, я ни в чем не замешан, только что вот сын своего отца...» В Москве, где у Георгия жила тетка, он устроился работать на вагоностроительный завод. Арест грянул неожиданно. 22 сентября 1946 года его привезли на Лубянку и с первого же допроса обвинили в выдаче членов «Молодой гвардии» фашистам. Растянувшееся следствие, голод, бессонница, издевательства сделали свое дело – у Стаценко выбили признание. В феврале 1948 года особым совещанием он был осужден на 15 лет лагерей. «Мишки на лесоповале» Заключение началось в Устьвымлаге, затем перевели в Инту. Условия содержания политзеков в Минлаге были чрезвычайно жесткими, близкими к тюремному. Узникам приполярного лагеря разрешалось отправить всего два письма в году. Алексей Каплер, тоже отбывавший срок в Минлаге, выдавал соузникам письма и посылки. И придумал «уведомления» на типографском бланке: «Посылку выдал... Посылку получил». Туда нельзя было вписать ни слова, зато стояла подпись и имелась дата. Пославший посылку получал весточку и радовался, что родной человек жив. Каплера за это прозвали «посылочным богом». Всякий раз, когда он открывал популярнейшую в советские годы «Кинопанораму», Стаценко вспоминал, что сидели они в одном лагере. Сбор в одной точке политзаключенных способствовал плотной концентрации интеллигентов. Знаменитые в будущем сценаристы, заключенные Минлага Ю.Дунский и В.Фрид, шутя выводили отсюда название города – Инта. В лагере Стаценко, как и другие художники, писал лозунги, сделал немереное количество копий с картин известных мастеров кисти. Особым пиететом у лагерного начальства пользовался шедевр И.Шишкина «Утро в сосновом лесу», прозванный лагерными острословами «Мишки на лесоповале». За отличную работу, в особенности за миниатюрные портреты «заказчиков», Г.Стаценко был расконвоирован еще до освобождения и перешел жить в барак за зоной. После прихода к власти Н.Хрущева дело «предателей» «Молодой гвардии» было пересмотрено Прокуратурой СССР. Приговор всем, кроме Георгия Стаценко, оставили в силе. Хотя доказательств его «предательства» так и не нашли, но из-за службы отца бургомистром признали в «измене родине». Наказание не отменили, лишь на пять лет снизили срок заключения. 21 сентября 1955 года Георгия Васильевича освободили и оставили в Инте на «вечную ссылку». В случае нарушения режима ссылки ему грозил новый срок – 25 лет лагерей. Но уже в ноябре того же года, по хрущевской амнистии к десятилетию окончания войны, ему выдали паспорт и военный билет. После освобождения Стаценко устроился жить в общежитии шахты 11/12. В одной комнате с ним стали проживать не так давно освободившиеся из зоны художники Херман Хейнла и Бронислав Рыхлик. Они же помогли своему товарищу устроиться художником в Дом культуры поселка Западный. Работы было много, он рисовал киноафиши, оформлял сцену к красным дням календаря, писал портреты бывших заключенных и интинской интеллигенции. Жизнь у терриконов Художественная жизнь в постсталинской Инте бурлила. Под занавес лета 1955 года здесь состоялась первая выставка картин, на которой демонстрировались 103 работы 15 местных художников. А весной 1956 года был организован вернисаж, посвященный ХХ съезду КПСС, на котором выставлялись работы лишь одних бывших политзаключенных, в том числе Г.Стаценко. За десять дней экспозицию посетили свыше шести тысяч интинцев! В статье в республиканской газете «Красное знамя» особо отмечались «овеянные проникновенной лирикой» работы Стаценко, высокую оценку получили гуашь «У 66-й параллели», акварели «Мостик» и «Голова мальчика». Осталась фотография, на которой интинские художники запечатлены у Дома культуры, где проходил памятный вернисаж, а также снимок Георгия Васильевича у своих работ. «Работа есть, причем любимая, по специальности, крыша над головой – тоже... Много работал и самостоятельно, без заказа, по вдохновению и внутренней потребности, до 2-3 часов ночи», – вспоминал в 90-е годы об интинском периоде Георгий Васильевич. Но внезапно, из-за неурядиц личного характера, 34-летний художник решил покинуть Инту. Несчастная любовь погнала прочь из города, с которым уже свыкся, прижился. Он решил начать все сначала. Отправился к матери, остававшейся в Красноярском крае. Совершенно случайно, по совету одного из попутчиков, оказался в Кузбассе, в Прокопьевке. Он стал третьим и последним шахтерским городом в жизни Стаценко после черных терриконов Донбасса и шахт Печорского угольного бассейна. Здесь Георгий Васильевич и прожил до конца своих дней. До реабилитации в 1976 году ежедневно ходил отмечаться в милицию. Работал художником на шахте, оформил Прокопьевский городской краеведческий музей, участвовал в создании стелы землякам, погибшим в годы войны. Женился, вырастил сына. Собрал большую, в несколько тысяч томов, библиотеку. Написал множество рецензий о творчестве своих собратьев-художников. Уже на излете жизни перенес на бумагу мозаику своих воспоминаний, пропустив через себя еще раз перипетии своей трудной судьбы. Георгий Васильевич Стаценко ушел из жизни в апреле 2003 года, оставив теплые впечатления о себе в сердцах людей, встретившихся на его 80-летнем жизненном пути. Надежда БЕЛЯЕВА, научный сотрудник Национальной галереи РК. |