| Дым Отечества |

30 октября 2010 года |

Триумфальная ссылка Юрия Марголиса/ Опальный питерский ученый оставил неизгладимый след в истории Сыктывкарского университета и столицы Коми

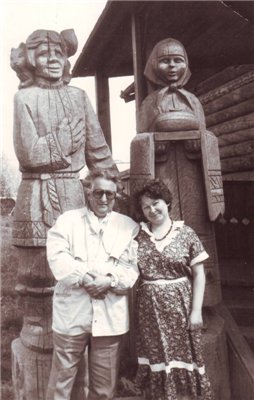

Ю.Марголис и М.Бурлыкина в селе Куратово. 1992 год.

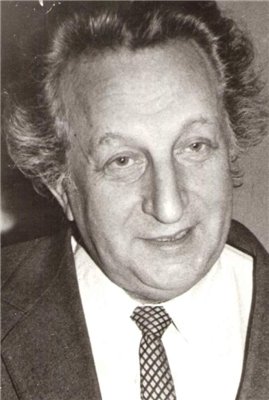

Давид и Юрий Марголисы. 1956 год.

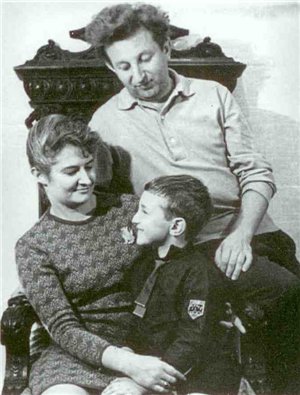

Ю.Марголис с женой и сыном. 1970-е годы.

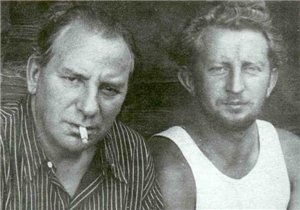

Ю.Марголис (в центре) с коллегами из СГУ. 1985 год.

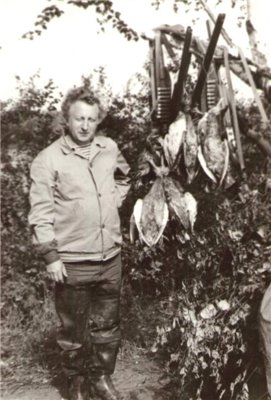

Ю.Марголис с охотничьими трофеями. 1960-е годы.

7 октября 2010 года исполнилось бы 80 лет крупному ученому, доктору исторических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Юрию Давидовичу Марголису (1930-1996 гг.). Блестящий педагог, остроумный оратор, автор многочисленных

публикаций о творчестве украинского поэта Тараса Шевченко... Благодаря научным изысканиям Юрия Давидовича

и его ученика Григория Алексеевича Тишкина была пересмотрена дата основания Санкт-Петербургского университета, который считался вторым, а стал официально первым университетом в России (учрежден в 1724 году).

Почти пять лет Ю.Марголис жил в Сыктывкаре, куда

в 70-е годы его отправили в негласную ссылку.

В дни его 80-летнего юбилея в музее истории

просвещения Коми края при Сыктывкарском университете открылась выставка, посвященная ученому-шестидесятнику, незаурядному человеку и педагогу. Памяти Марголиса была посвящена и международная научная конференция

«Уроки истории – уроки историка» в Санкт-Петербурге.

С докладом на ней выступала сыктывкарский ученый,

профессор СГУ Майя Бурлыкина, чья публикация

о Марголисе и помещена в этом выпуске нашего приложения. Жизнь сродни легенде Период истории Сыктывкара, связанный с жизнью Юрия Давидовича Марголиса, стал незабываемым в судьбе многих жителей не только нашего города, но и республики. Каждый, кому посчастливилось общаться с ним, вспоминает о нем лишь в превосходной степени. А в стенах исторического факультета Сыктывкарского университета, образно говоря, до сих пор незримо продолжает витать дух легендарного преподавателя. Впервые я встретилась с Юрием Давидовичем в 1976 году. Ректор СГУ Валентина Александровна Витязева попросила встретить в аэропорту Марголиса. «А как же я его узнаю?» – спросила удивленно. «Ну, уж как-нибудь постарайтесь», – ответила ректор. Все мои опасения оказались напрасны. В толпе выходящих пассажиров Юрия Давидовича я выделила сразу же. Рыжая замшевая куртка, шевелюра рыжих (как мне тогда показалось) волос, умный, проницательный взгляд... Сомнениям не осталось места – это был именно Марголис. Спустя 20 лет волею судьбы я оказалась в Петербурге. В тот день, 14 февраля 1996 года, Юрия Марголиса не стало. Помню, об этом сообщила мне его жена Нина Олеговна, снявшая трубку их домашнего телефона. Передо мной, ошарашенной этим известием, сразу же предстала колоритная фигура научного руководителя и моего дипломного сочинения, и кандидатской диссертации, а в ушах звучал его голос – убедительный, остроумный, притягивающий к себе людей. «Дни суровые и бессмысленные» Юрий Давидович прожил яркую, интенсивную, насыщенную жизнь. Он родился в Ленинграде

7 октября 1930 года. Окончил знаменитую 222-ю школу – «петер-шуле», затем университет, учительствовал в селе Шамордино Калужской области, где в это же время русский язык и литературу преподавал Булат Окуджава. В одном из своих писем к родным в 1952 году Марголис сообщал: «Появился у нас тут новый литератор Булат Окуджава, забавная личность со своей судьбой, иногда ходит на уроки с гитарой». В 1958 году Ю.Марголис поступил в аспирантуру ЛГУ, в 1960 году защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавать в Ленинградском университете. Путь к серьезным занятиям историей для него открыла мама, Варвара Ивановна Герасимова, аспирантка академика Б.Грекова, признанный специалист по древнерусской истории. Отец, Давид Александрович Марголис, преподаватель полит-экономии, прошел Великую Отечественную войну от рядового до гвардии подполковника. Защищал Москву, штурмовал Кенигсберг, Берлин. Самый удивительный факт: за 1418 дней войны он отослал домой 1,5 тысячи писем. Юрий позднее переплел их в 22 тома. В этом эпистолярном многотомнике не только судьба одной семьи, это же и своеобразная летопись войны. После демобилизации, казалось, ничто не предвещало беды. Утром 9 сентября 1952 года Давид Александрович, как обычно, ушел на работу. И не вернулся. Ночью пришли с обыском. В декабре вынесли вердикт: десять лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую деятельность. Вещдоками послужили книги из громадной семейной библиотеки, изъятые к тому времени из фондов государственных библиотек: Ярославский, Вознесенский, фотоальбом, в котором была помещена фотография репрессированного по «ленинградскому делу» секретаря ЦК ВКП(б) А.Кузнецова... В конце 1952 года Давида Марголиса вывезли в Воркуту. Здесь его определили в забой, а в лагерной «табели о рангах» он стал считаться вольно-принудительным. Свое заточение в Заполярье в письмах сыну Юрию Давид Александрович определил так: «Дни суровые и бессмысленные». В одном из своих посланий делился: «Много выстрадано, и не видно конца, это мучительное сознание своего бессилия... Порой меня пронизывает ледяная дрожь, а сердце готово остановиться. Но стараешься овладеть собой. Сердце тревожно болит за вас. А ведь когда-то я бывал весел – шутник и насмешник... Когда же наступит радостная жизнь завтрашнего дня? Как медленно тянется время». Уже умер Сталин, прошел «очистительный» ХХ съезд партии, а политический заключенный Д.Марголис все еще оставался в заточении. «Да, друг мой, златоглавая молчит, – писал он сыну Юрию из Воркуты. – Молчит «прокуратор» Иудеи». Молчит Верховный Жрец. Все включились в заговор молчания. Пусть молчат. Когда-нибудь заговорят. Но надобно всяческим ударным инструментом рушить эту летаргию. Посему благодарю тебя, что ты снова написал Хрущеву и Маленкову, ибо сказано «стучите и отверзнется». Надо надеяться, ибо пребывание в известной широте есть бессмыслица, которая, в определенных случаях, становится трагедией». Летом 1955 года Юрий съездил в Воркуту на побывку с отцом. «Культурная революция в комнате папы продолжается, – отчитывался он в письме из Воркуты к маме. – Папа здоров, желудок, правда, барахлит. Все бы ничего, если бы он не работал второе воскресенье подряд (за все время, пока я у него в гостях, ни одного выходного!)». А вот строчки письма Юрия Марголиса отцу за 1956 год. «Опять ты хандришь. А маму это однажды доконает. Она после последних твоих писем даже как-то меньше сделалась. Из вас двоих сильнейшим можешь быть только ты... Если бы в 1953-м мне сказали, что 1956-й мы будем встречать не вместе, – я не поверил бы. А теперь ты говоришь – 1957-й. Ну что ж – будет буря – мы поспорим, и поборемся мы с ней. Но тебе ли, триарию, выходить из боя?!» И даже 1957-й Марголисы встречали не вместе. Долгожданного освобождения из лагеря Давид Александрович дождался лишь в 1958 году. По стопам отца Путь в науку, который выбрал Марголис-младший, изначально оказался ухабист и тернист. Определенные сложности из-за заключения отца возникли при поступлении в аспирантуру. Непросто было устроиться на работу и в Ленинградский университет. Но вот, казалось, все препятствия позади. А уже летом 1968 года над Юрием Давидовичем сгустились тучи. Его исключают из рядов КПСС и за «недоносительство» увольняют из ЛГУ. Как и в случае с отцом, главными вещественными доказательствами в его деле оказались книги. Это автобиографическая книга И.Солоневича «Россия в концлагере», изданная в Софии в 1936 году, а также еще несколько зарубежных изданий, с которыми Марголис-историк решил познакомиться поближе. Некоторые из экземпляров он взял у преподавателя истфака ЛГУ Н.Иванова, получившего шесть лет колонии строгого режима за принадлежность к всероссийскому социал-христианскому союзу освобождения народа. Руководитель этого союза И.Огурцов тоже получил лагерный срок, а ссылку, последовавшую за этим, отбывал в Коми, в городе Микуне. Ю.Марголис пытался найти истину во многих инстанциях. Даже написал письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Л.Брежневу. Апелляцию опального ученого обсуждали в Центральном комитете партии. Член политбюро А.Пельше заявил: «Вы говорите, что делом готовы искупить свою вину. У вас для этого есть возможности. Трудитесь на фабрике, напишите хорошую книгу о рабочем коллективе, и мы вернемся к вопросу о вашей партийности». Так Юрий Давидович оказался в должности главного механика на питерской ситценабивной фабрике им.В.Слуцкой. Руководство фабрики для нового работника-интеллектуала сразу же подыскало дело – написать книгу по истории фабрики. Четыре года Марголис напряженно трудился над воплощением этой идеи в жизнь: работал в архивах, встречался с ветеранами предприятия. К назначенному сроку книга была готова, отпечатана в типографии. Но своей фамилии ее творец на страницах нового издания не увидел. Опальные авторы в СССР такой чести не удостаивались. Шли годы, воля и упорство Марголиса придвинули возможность вновь прийти преподавать на истфак Ленинградского университета. Но это возвращение подразумевало окольные пути. В 1972 году распахнул двери Сыктывкарский университет, над которым ЛГУ взял шефство. Это подразумевало чтение лекций и заведывание кафедрами подшефного вуза питерскими учеными, оказание методической помощи. Далеко не все преподаватели университета с берегов Невы горели желанием приехать поработать в маленький городок на Сысоле с зарождающимся университетом. Опальному Марголису ничего не оставалось, как принять предложение и отправиться в негласную ссылку. «Дорогие мама и папа! Пишу вам за полчаса до вылета в столицу «Комического» края для дальнейшего прохождения службы, – писал Марголис в письме от 16 сентября 1976 года. – ...Отослал девять ящиков книг контейнером. Настроение бодрое. Все – на подъем «комических» просторов!» На «комических» просторах Несмотря на бодрый дух письма, родной город Юрий Давидович, можно предположить, покидал с тяжелым сердцем. Ведь он на неопределенный срок разлучался с женой и маленьким сыном, с родителями. Однако в натуре Марголиса присутствовало нечто такое, что на корню уничтожало все ростки пессимизма или апатии. По приезде в Сыктывкар он сразу же почувствовал, что и тут есть где приложить руки, знания, сердце. «Люди – хорошие, ибо заняты делом, а я им – потатчик. Бывает, что и колбасу «выбрасывают», и, что удобно, – по вечерам», – писал он одному из своих друзей из Сыктывкара вскоре после приезда сюда. Юрий Давидович был счастлив, что вновь появилась возможность преподавать: «Сегодня определял «нагрузочные» поручения, и себе в том числе. Главное будет – курс в 106 часов «История СССР. 1861-1917». А часов-то в действительности – 148, чего и в Ленинграде нет». Избалованному обществом продвинутых питерских студентов, ему по первости с провинциалами найти общий язык оказалось сложно: «Тем, как я читаю, не очень-то доволен. Лекция, как известно, процесс обоюдный. Творят его студиозусы – восприятием, реакциями... В Ленинграде с этим всегда было все в порядке. А тут часть отроков и отроковиц сидят несколько озадаченно. Стало быть? Надо походя, мимоходом решать нерешенные задачи для их школьного образования. А это требует добавочных усилий и забот. Так что покуда не до докторской, а привести бы их в рабочее состояние, моих некоторых скоропостижно принятых...» Все в маленьком северном городе удивляло Марголиса. И масштабы, и компактность, и близость к природе: «Тут зима стоит ну распрекрасная – со снегирями, синицами, сухим снегом и дивным лесом». «Сегодня тут тихие белые снеги, – делился с родителями в письме. – Пошел я в лес, до которого 10 минут ходу, если прямо с кафедры туда направиться, а из дому и того меньше, принес ветку с шишками и уверенно подумал, что здесь неплохое место «культуры и отдыха». Между тем с первых же дней работы в СГУ у Марголиса каждый день выдавался сверхнапряженным. Лекции, разработка спецсеминаров, заведывание кафедрой СССР... Вместе со студентами он создал творческую лабораторию на набирающем темпы Сыктывкарском лесопромышленном комплексе. Молодые исследователи прямо на ЛПК защищали курсовые и дипломные работы. А Марголис в соавторстве с коллегой и другом А.Ненаховым написал книгу «Гигант на Вычегде». Имея широкий круг знакомых в столицах, Юрий Давидович без устали вел с ними переписку, приглашая для чтения лекций, на конференции в Сыктывкар. «Работы во втором семестре едва ли не вдвое... Но не я ли это хотел? В те же минуты, когда я делаю свое дело, я счастлив! Не полагайте обо мне, будто я грустный. Мне этого некогда. Университет-то мы молодой, маленький и зеленый». «Доцент-переросток» С приходом Марголиса на истфак СГУ студентам стало интересно учиться. На его лекции приходил, можно сказать, весь университет. Занятия Марголиса превращались в своеобразные мини-спектакли – яркие, глубокие, с искрометным юмором. Зачарованные студенты сидели в тишине, прерываясь лишь на аплодисменты. А в тетрадях с конспектами лекций Юрия Давидовича у многих появились странички с «марголизмами» – с меткими выражениями любимого преподавателя. Еще дальше пошли его питерские ученики. Они придумали шкалу понятий, в основу которых положили влияние Ю.Д.Марголиса на разные сферы жизни. «Марголист» – сторонник концепции Юрия Давидовича; «маргольство» – смелость, щегольство в научной постановке вопроса; «маргольянство» – вольнодумство; «маргольничание» – безумное подражание Марголису в речах и жестах и т.д. Благодаря Юрию Давидовичу и в СГУ, а затем и в ЛГУ появились новые традиции, встреченные студенчеством на «ура». Это дни факультета и капустники. Заводилой, автором сценариев, стихов, песен на них оставался сам Марголис. Он пел, плясал, балагурил на этих празднествах. «На минувшей неделе было трехдневное научно-народное гулянье под названием День истфака, – сообщал он родным из Сыктывкара, – а также учение по гражданской обороне на современном уровне, чуть было не закрывшее возможность для праздника. А готовить неуместное веселье упросили меня. Представление «Из варяг на истфак» состоялось с немыслимым успехом. Опупеоз, да и только». В 1978 году в Сыктывкаре Юрий Давидович наконец получил звание доцента. Он грустно шутил, называя себя «доцент-переросток». После завершения третьего учебного года Марголис решил поставить точку в затянувшейся командировке на Север. Друзья посоветовали обратиться к руководству университета с официальным письмом. Уже в деканате СГУ обращение Марголиса увенчала виза о возражении на перевод в Ленинград. Кроме того, на кафедре отечественной истории ЛГУ не оказалось и вакантных мест. Пришлось в сентябре снова прийти на ставшее уже привычным рабочее место. И одновременно продолжать постигать «премудрости» жизни в северном городе. «Вчерашний день был в Белом бору, принес туесочек и – была не была – замариновал пару банок белых и пару моховиков». «У нас снабжение сильно унифицировалось. А именно, раньше были сложности: например, мяса нет, а масло есть. Теперь же удобно – ни масла, ни мяса. А шапок почему нет? Народ говорит, что начальство плодится быстрее, чем ондатры. Но все это мелочи быстротекущей жизни». «В весеннем мареве студент худо управляем, а норовит играть свадьбы». «Кафедра наша заняла первое место среди гуманитарных кафедр университета, обогнав такие коллективы гигантов мысли, как кафедры коми языка, коми литературы, экономические кафедры, в том числе финансов и кредита... Как говорится, за далью – даль, за далью – даль, в конце концов, дают медаль. Да – едва ль!» От Воркуты до Ленинграда За все эти годы Юрий Давидович объехал с лекциями многие уголки республики. В Княжпогостском районе он читал их заключенным по линии договора о сотрудничестве с МВД. Удалось еще раз побывать и в Воркуте, где в середине 50-х годов он навестил отца. Родителям в письме передавал ощущения от новой встречи с городом: «Город застроен лишь в «новой» части, старая, где Комсомольская, – в прежнем виде, разве что частные дома обстроены новыми, двухэтажными, уже отчасти тронуты временем. Мрачный город Воркута. Нет насаждений, дома угрюмы, душит мрачная тяжелая архитектура... А магазины – дай бог, чтобы у нас в столице такие магазины были: народ сыт, дамы в золотишке. В книжном магазине на Комсомольской же улице купил книжку «Фольклорная практика» – ее и во всем Союзе нет. Вот откуда заключаю, что жизнь там стала веселее. А в ресторацию «Москва» и не планировал попасть, это была бы социальная утопия, вроде сочиненной Томасом Мором. На улице толпа стоит с утра, всем выпить хочется, и та беда, что деньги есть. А написано «свободных мест нет». Причем не вывеска, а стационарная надпись на дверях. Богато живут в Воркуте люди». Весной 1980 года на истфаке Ленинградского университета был объявлен конкурс на освободившееся место доцента. Ю.Марголис вновь решил попытать счастья перебраться в родной вуз. Послал документы по почте, так как был очень занят: «У меня как раз три курса словоговорения: историография, источниковедение да еще спецкурс «Становление и совершенствование образа жизни». Конкурс он прошел успешно, 1980/1981 учебный год уже преподавал в стенах ЛГУ. Через несколько лет здесь защитил и докторскую диссертацию. И так же, как в Сыктывкаре, приобрел популярность среди студентов всех факультетов университета. Его лекции в ЛГУ стали эталоном эрудиции, ораторского искусства, остроумия. Для участия в конференциях, чтения спецкурсов Марголис частенько наведывался в «Комический» край. Встречи со студентами в СГУ проходили обоюдовосторженно. Юмор, самоирония ни на минуту не покидали гостя. «Юрий Давидович, что для вас значит Сыктывкар?» – спросила как-то на одной из встреч студентка нашего университета. «О, это замечательный город!» – с пафосом воскликнул Марголис. Зал «разразился» аплодисментами. А когда они завершились, хитро подмигнул собравшимся: «И все-таки хорошо, что вы здесь, а я там!» Теперь в зале стоял оглушительный хохот. Остроумие, шутка не покинули этого замечательного человека даже на смертном одре. Он находился в тяжелом состоянии, когда возле его кровати проходил консилиум врачей. Кто-то негромко спросил: «А больной слышит нас?» Приоткрыв тяжелые веки, Юрий Давидович тихо проговорил: «Больной все слышит. Только лечить его больше не надо, а то он и слышать перестанет». Это была последняя шутка Марголиса. К 70-летию со дня рождения Юрия Давидовича его жена Нина Олеговна Серебрякова подготовила книгу в 800 страниц, которую назвала «Памяти Ю.Марголиса». Сюда вошла переписка ученого, статьи, воспоминания о нем. Презентация книги с участием Нины Олеговны прошла в музее Сыктывкарского университета. Появление этой талантливой женщины в Коми связано не только с памятью о муже. Она – кинодокументалист, ее киноочерки рассказывают о жизни разных народов России. В том числе – финно-угорских. Так еще один член семьи Марголисов оказался связан с Коми краем. К счастью, в отличие от Давида Александровича и Юрия Давидовича, для Нины Олеговны он стал не местом заключения и ссылки, а воплощения творческих идей. Майя БУРЛЫКИНА, доктор культурологии. «МАРГОЛИЗМЫ» Высказывания Ю.Д.Марголиса на лекциях и семинарах: «Ты подмигиваешь мне в своем тексте и говоришь…» «Почерк у тебя, как у политкаторжанина, который боится, что больше бумаги не дадут» «Теряя крылья, ломая перья» «Историку нужно быть контактным до бесстыдства» «Объясните, зачем нужно Ваше «кукареку»?» «Историк измеряется километрами прочитанных строк» «Если нужда и бедствие – решающий фактор революционизирования масс, то самыми революционными надо признать жителей острова Рики-Тики-Тави, которым нечем стыд прикрыть – вот до чего обездолены» «Некоторые работы Ленина можно прочитать только в порядке партийного поручения» «Не всякий лысый брюнетом был» «Встреча декабристов с казармой была, а вот с деревней не случалась» «Работа написана «сквозь зубы» «Анекдот о 9 января 1905 года: «Поели мы пирогов с капустой и вязигой, да и пошли к царю хлеба просить» «А угнетенные-то пролетарии Питера умели носить котелок, ходили в народные хоры и брали верхнее «ля» среднегустым басом» «Божественный вопрос: в какой стране находился Ленин в сентябре 1917 года?» «У него на всю голову полторы извилины» «Усатый гуталинщик (это я лично о товарище Сталине говорю)» «На какую тему рыдание?» «Комплексным бывает только обед» «Сажайте меня в президиум, обмахивайте меня знаменами» «Предлагаю написать книжку под названием «Жуть стала лучше, жуть стала веселее» «Это уже не по ученой, а по медицинской части». |