| Дым Отечества |

27 октября 2007 года |

"Чистый пермяк" / Что скрывается под этой характеристикой, данной в 30-е годы Николаю Кузнецову - прославленному разведчику, Герою Советского Союза?

Н. Кузнецов в форме офицера люфтваффе. Начало 40-х годов.

Елена Чугаева

Михаил Журавлев

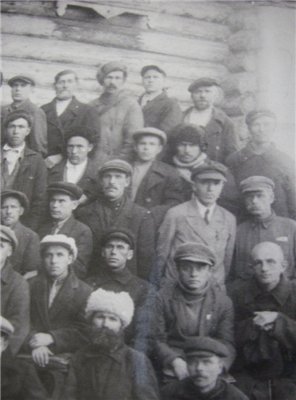

Н. Кузнецов среди делегатов пленума многопромсоюза. 1933 г.

Открытие памятника Н. Кузнецову возле школы в Кудымкаре носящей его имя. 1976 г.

Дом в Кудымкаре в котором в 1932 году жил Н. Кузнецов

Геннадий Конин

Старшее и среднее поколения жителей нашей страны хорошо знают имя Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова. Можно, наверное, даже утверждать, что долгие годы он оставался в первой десятке самых известных, раскрученных, широко разрекламированных героев, чей подвиг пришелся на годы Великой Отечественной войны. Несколько переизданий выдержала книга «Николай Кузнецов» в серии «Жизнь замечательных людей». В 60-70-е годы миллионными тиражами выходили книги Д.Медведева «Это было под Ровно» и «Сильные духом», имевшие большой читальский успех. Все это создавало впечатление, что о Н.Кузнецове и его подвиге всем все известно. Однако в последнее время вновь вспыхнул интерес к личности и судьбе выдающегося разведчика, выходят книги и публикации, в которых образ Героя предстает во многом иным, чем в советской историографии и беллетристике. Авторы новых материалов о Кузнецове стирают белые пятна с его биографии, которая изобиловала трагическими моментами, легендами, любопытными коллизиями. В публикациях часто встречается и слово «коми». Знакомство с жизнью и деятельностью разведчика в довоенный период дает повод утверждать: по крайней мере, трижды Коми край и Коми-Пермяцкая область, их народы и язык коренных жителей крепко переплетались с судьбой Николая Кузнецова. Эти перипетии попыталась проследить наш корреспондент. Родом из Зырянки Первый и самый красноречивый факт причастности Николая Кузнецова к нашему Коми краю содержится в первых строчках его биографии, которая обычно предваряет посвященные ему книги. «Никанор Кузнецов родился 27 июля 1911 года (по новому стилю) в небольшой деревне Зырянке, ныне Талицкого района Свердловской области». Уже здесь налицо и первая «нестыковка»: мы все привыкли к другому имени Героя – Николай, а тут он назван Никанором. Действительно, по рождению он Никанор, свое имя по каким-то причинам поменял, уже будучи взрослым. А случилось это в Коми-Пермяцком округе, где ему было суждено жить и работать трудных четыре года. Возвратимся к месту рождения разведчика – в деревню Зырянка. Как известно, «зырянами» до революции и раньше называли жителей Коми края, а безбрежные таежные просторы – место их обитания – часто именовались Зырянским краем. Наличие коми топонимов, подобных Зырянке, далеко за пределами Коми края свидетельствует о переселении его жителей в другие районы, освоении ими новых территорий. Известный коми ученый-этнограф Любомир Жеребцов в своей монографии «Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами» одним из первых исследовал передвижение предков коми на огромных территориях Евразии. Своеобразным компасом на этом пути ему служили одноименные населенные пункты Зырянка или Зыряновка, ареал распространения которых доходил чуть ли не до побережья Тихого океана. Экспедиции в некоторые из этих районов, знакомство с архивными источниками и жителями населенных пунктов-тезок позволили ученому сделать вывод: все они основаны выходцами из Коми края. Л.Жеребцов не оставил без внимания и село Зырянку Талицкого района Свердловской области, где родился Николай Кузнецов. В одном из интервью он признавался, что хотел бы проследить родовые корни прославленного разведчика, среди предков которых, возможно, отыскались бы и коми. Сделать это он не успел – ушел из жизни в расцвете сил. А кроме него углубляться в родословие Н.Кузнецова, похоже, больше никто не брался. В том, что во всех источниках родителей и предков Н.Кузнецова называют русскими по происхождению, конечно, ничего предосудительного нет. Удивляет другое: никому из биографов разведчика и в голову не приходило расшифровать название его родной деревни Зырянка, упомянуть ее основателей. Ничего удивительного: за прошедшее время переселенцы из Коми ассимилировались с другими народами, в первую очередь с русским, забыли о своих корнях. В этом не раз в своих экспедициях по Сибири убеждался и упоминавшийся уже этнограф Л.Жеребцов. Как бы то ни было, уроженцу «зырянской» деревни уже в ранней юности предоставился случай не только ознакомиться с историей коми народа, но и выучить коми язык. Да так, что в Коми-Пермяцком округе долгое время все были уверены: Николай Кузнецов – «чистый пермяк». Здесь начиналась легенда В книге из серии «ЖЗЛ» ее авторы, бывший заместитель командира партизанского отряда «Победители» А.Лукин и литератор Т.Гладков, «ставку» делают на описание подвигов Н.Кузнецова в годы Великой Отечественной войны. Список дерзких операций, осуществленных советским разведчиком, действительно впечатляет. На счету действовавшего в оккупированном украинском городе Ровно под именем Пауля Вильгельма Зиберта разведчика – уничтожение более десятка высокопоставленных фашистских военных и чиновников. Именно он передал в Центр сведения о попытках рейха освободить окруженную под Сталинградом фашистскую группировку, а также предупредил о подготовке наступления на Курской дуге... В книге А.Лукина и Т.Гладкова всего несколько страниц отведено описанию довоенной жизни Кузнецова. Чуть шире рассказ об этом в книге Теодора Гладкова – «Кузнецов. Легенда советской разведки», увидевшей свет в 2004 году. В новом издании встретилось упоминание и о кудымкарском краеведе Геннадии Конине, которому биографы Героя обязаны «ошеломительной» новостью: Н.Кузнецов был женат, в Кудымкарском загсе осталось свидетельство о браке. Было нетрудно предположить, что в загашниках у Конина имелись и другие любопытные факты о пребывании Кузнецова в Коми-Пермяцком округе, новые штрихи к его судьбе. Поездка в Кудымкар, можно сказать, превзошла все ожидания. Этот небольшой городок имеет право тщеславно «расправить плечи» при упоминании имени прославленного разведчика. Здесь его имя увековечено на Аллее славы, с 1977 года он посмертно удостоен звания почетного жителя Кудымкара. О нем же напоминают две мемориальные доски, его именем названа школа. В Кудымкаре живет и уже пожилой человек, который за свою жизнь побывал во всех местах, связанных с жизнью разведчика: от Зырянки до Ровно. А четырехлетнее пребывание Кузнецова в родном округе он проследил чуть ли не понедельно, объездив и обходив десятки, сотни населенных пунктов, встретившись со множеством людей. Результатом этого стала книга «Так начиналась легенда». Из уст ее автора Геннадия Константиновича Конина я и услышала многие факты из биографии Героя. Таксатор из Кудымкара Самым большим потрясением для 18-летнего студента Талицкого лесного техникума Н.Кузнецова стало исключение его из комсомола и техникума. До этого он успел окончить в Талице школу-семилетку и проучиться год в Тюменском сельхозтехникуме. Учебу прервала смерть отца, пришлось возвратиться на родину, где проживали мама, две сестры и брат. Г.Конин в свое время попытался разобраться в причинах отчисления Кузнецова из техникума, где он сумел зарекомендовать себя умным, любознательным, справедливым студентом. Одним из аргументов, выдвинутых против Кузнецова, было его соцпроисхождение. Хотя он родился в крестьянской семье, а родители в числе первых вступили в колхоз, семья Кузнецовых не избежала «ошибок». При отступлении белых отец Никанора – Иван Кузнецов – вместе с ним и покинул село. И хотя вскоре домочадцы возвратились домой, а хозяин воевал в красных частях, уже после его смерти это событие неприятно аукнулось на сыне. В публикациях последнего времени кроме этого чисто идеологического объяснения указываются и другие, косвенные причины, обернувшиеся для Н.Кузнецова исключением из техникума. Иван Павлович Кузнецов называется старообрядцем, раскольником, а его семья считалась справной, зажиточной. Кстати, на факт принадлежности хозяина дома к ревнителям старой веры указывает и расхождение в датах рождения Н.Кузнецова: в одних материалах годом его рождения указан 1911-й, в других – 1912-й. Объяснение этому может быть такое. Староверы до революции своих детей в официальной церкви не крестили, поэтому и метрики им выписывали спустя какое-то время после рождения. Человеком, благодаря которому Н.Кузнецов очутился в Кудымкаре, Г.Конин назвал его бывшего однокурсника, коми-пермяка Ваню Исыпова. Именно он в Талице не раз приглашал Никанора на родину. От него же Н.Кузнецов узнал и выучил первые коми слова – названия деревьев. Сейчас трудно однозначно сказать, что в конце концов повлияло на его выбор, но вскоре после отчисления из техникума, весной 1930 года, он добрался до Кудымкара и был принят на работу Коми-Пермяцким окружным земельным управлением на должность помощника таксатора по устройству лесов местного значения. А уже вскоре после приезда отправился в первую экспедицию в ближние с Кудымкаром леса. Работа таксатором из книги Г.Конина предстает чрезвычайно тяжелой, полной невзгод и лишений. Молодому человеку с точеными, приятными чертами лица и военной выправкой сразу же пришлось столкнуться и с изнурительным трудом, и с приписками. К слову, Геннадию Константиновичу принадлежит «заслуга» и в том, что он первым разузнал и проследил перипетии уголовного дела, в которое в Кудымкаре был втянут Кузнецов. К счастью, ему удалось оправдаться. Поэзия и проза жизни Многим в округе, с кем сводила жизнь Н.Кузнецова, он запомнился свойским парнем, правда, более грамотным и начитанным. Вопрос о том, какого он роду-племени, отпадал сразу же, как только собеседник переходил на коми-пермяцкий язык. Близкие знакомые Никанора-Николая удивлялись, как за столь короткий срок он смог научиться разговаривать на чужом и достаточно трудном языке. Хотя лингвистические способности, заложенные в Кузнецове, поражали с детских лет. Ему всегда везло и на полиглотов, находившихся рядом с ним. Так, в школе-семилетке Талицы немецкий язык преподавала Нина Николаевна Автократова, в совершенстве владевшая немецким и французским языками, много лет прожившая в Швейцарии. В лесном техникуме работал прекрасный знаток немецкого и французского Александр Александрович Кутецкий. Уже вскоре после приезда в Кудымкар Кузнецов познакомился и подружился с городским уникумом – преподавателем педтехникума Николаем Михайловичем Вилесовым, который, кроме русского, коми-пермяцкого и латинского, знал еще восемь иностранных языков. Уже к концу первого года работы в Кудымкаре Кузнецов свободно разговаривал на коми-пермяцком. Постижению его в совершенстве способствовала работа в лесу, где его спутниками и помощниками были в основном местные жители. «Эн сетчы, Матвеевна, мыччав, кыдз кужан» («Покажи, Матвеевна, как ты умеешь»), – вспоминала одна из женщин похвалу Кузнецова, когда он со всеми во время отдыха отплясывал в хороводе. Приезжий специалист не только с удовольствием и лихо плясал, но и читал стихи на коми-пермяцком языке. А известному коми-пермяцкому поэту Степану Караваеву признался: «Я буду писать стихи на коми-пермяцком языке. И напишу лучше тебя. Даже поэму сочиню». Одновременно с таксаторской работой восстановленный в комсомоле Н.Кузнецов принимал участие в коллективизации, участвовал в рейдах по селам и деревням. В него стреляли, устраивали засады. В лесу рабочие становились приманкой для медведей, волков, косолапый не раз нападал на таксаторов. Однажды Кузнецов с напарником потерялись, лишь спустя неделю еле выбрались к людям. Постоянным спутником членов экспедиций был голод. Молодость брала свое. В Кудымкаре Николай Кузнецов встретил и девушку, которую чуть погодя повел в загс. Елена Чугаева была местная, из села Кува, работала медсестрой в хирургическом отделении окружной больницы. Но счастье длилось недолго, вскоре супруги расстались, так и не оформив развод. Еще раз Н.Кузнецов так и не женился, не нашла замены первому мужу и Е.Чугаева. Она стала врачом, в годы войны была на фронте, работала на Дальнем Востоке и Казахстане. Приезжала и в Кудымкар, где с ней встречался Г.Конин. А обнародовав факты личной жизни разведчика, краевед чуть не угодил под суд: почему-то многие, в том числе и сестра Кузнецова, в факте супружества увидели чуть ли не крамолу, бросающую тень на укоренившийся образ советского разведчика. За стеклом О Кузнецове – реальном человеке и растиражированном «глянцевом» образе – разговор продлился и в окружном краеведческом музее в Кудымкаре. Научный сотрудник музея Любовь Михайловна Васькина показала экспозицию, посвященную Николаю Ивановичу. Особенно запали в память два экспоната – фотография, датированная июлем 1931 года, на которой запечатлен таксатор Кузнецов. Фуражка, плащ, высокие хромовые сапоги, на длинных ремнях, перекинутые крест-накрест, свисают планшеты... Так будущий разведчик выглядел спустя три месяца после приезда в Кудымкар. На стенде помещен и один листочек из гербария, который он собрал в коми-пермяцких лесах и подарил областному музею. «А эти березы, смотрите, прямо под окнами музея, говорят, тоже Кузнецов посадил. В 30-е годы озеленению в городе уделялось большое внимание, а без его участия в те годы ни одно значимое мероприятие не обходилось», – говорит Л.Васькина. В музее есть и мемориальная комната, посвященная Н.Кузнецову. Но мемориальных, принадлежавших когда-то разведчику личных вещей в ней практически нет. Исключение составляет старый, выпуска 30-х годов, велосипед, на котором, по воспоминаниям, Николай Иванович учил кататься соседского мальчика. Иллюзий, что музей пополнится новыми, еще не известными материалами о жизни Кузнецова, Л.Васькина, другие сотрудники не питают. Правда, время от времени сюда поступают публикации и книги, где в новой интерпретации подаются многие факты биографии Кузнецова. В одной из книг музейщики, к примеру, прочитали, что установленный после войны памятник разведчику во Львове был демонтирован, доставлен на его родину и установлен в райцентре Талица. Интерес представляет поступившая сюда из Тюмени книга «Мы не знаем пощады», на страницах которой опубликован очерк и о Кузнецове. Сборник составлен полковником ФСБ А.Петрушкиным. Автор в числе прочих подвергает сомнению некоторые сведения относительно гибели разведчика в ночь с 8 на 9 марта 1944 года возле села Боратин Львовской области. Одним из важных свидетельств того, что под Боратином погибли именно Кузнецов и его товарищи, был рапорт шефа СС и полиции на Украине Прютцмана, а также переданные после гибели Зиберта-Кузнецова и найденные при нем дневники. Зная немецкую аккуратность, педантичность, советское командование долгое время не теряло надежды, что они отыщутся в архивах, и тогда всплывут детали последнего боя и гибели Кузнецова. Увы, документы так пока и не отыскались. А это, в свою очередь, породило версию о том, что Николай Кузнецов жив... Тайная встреча И, наконец, еще одна нить, которая связывает легендарного разведчика с Коми. Но перед этим стоит остановиться на его последующей после Кудымкара жизни. После лесоустроительной партии Кузнецов некоторое время работал в Коми-Пермяцком многопромсоюзе в должности конъюнктуриста и секретаря бюро цен, затем, около полугода, в пром-артели «Красный молот». К этому же времени относятся и акции ОГПУ округа по ликвидации в лесах бандитских групп. В них принимал участие и Кузнецов. А еще раньше, в 1932 году, в окружном отделе ОГПУ ему дали кодовый псевдоним Кулик, в 1934-м его поменяли: Кузнецов стал Ученым. После переезда в Свердловск Н.Кузнецов некоторое время трудился в Свердлесе, на Верх-Исетском заводе, затем, весной 1935 года, перешел на Уралмаш. Здесь в то время работали иностранные специалисты, в беседах с которыми он оттачивал знание немецкого языка. В 1937 году он получил кодовое имя Колонист, что, в свою очередь, породило еще одну легенду: якобы Кузнецов рос в немецкой колонии, отсюда и его безукоризненное владение немецким языком. В январе 1936 года Николай Кузнецов уволился с Уралмаша и, по мнению одного из его биографов – Теодора Гладкова, больше нигде официально не работал. Лишь выполнял задания органов госбезопасности. Не миновали его и репрессии, он был арестован, несколько месяцев провел в тюрьме Свердловского управления НКВД, где подвергался пыткам – у него даже выпали волосы. Тот же Т.Гладков в своей книге утверждает, что во многом на последующий исход событий в судьбе Кузнецова оказало влияние его знакомство с только что утвержденным на должность наркома НКВД Коми АССР Михаилом Журавлевым. Но на мой вопрос: «Значит ли это, что с Журавлевым Кузнецов встретились в Сыктывкаре?» – Геннадий Конин ответил отрицательно: «В столице Коми республики разведчик не бывал». Кто же из них прав? Если сравнивать последнюю книгу Гладкова с первой, из серии «ЖЗЛ», то заметно, что за последние годы он собрал много новых материалов, включенных и в канву повествования. Хотя можно предположить, что далеко не все: ведь многие сведения из жизни разведчика и для него остались недоступными. Между тем упоминание о встрече Кузнецова с Журавлевым, отсутствующее в прежних его работах, свидетельствует о том, что гриф «секретно» за давностью лет с некоторых документов 60-летней давности теперь снят. В списках не значится Михаил Иванович Журавлев был назначен наркомом НКВД Коми АССР в 27 лет, в начале 1939 года. До этого уроженец Псковской области успел поработать на заводе, отслужить в РККА, пройти путь от инструктора Ленинского райкома партии в Ленинграде до второго секретаря РК ВКП(б). При этом уцелеть в массовых репрессиях, под катком которых оказалось большинство сотрудников аппарата Ленинградского горкома и обкома партии. Встреча Кузнецова с Журавлевым в книге Гладкова описывается так. Якобы новому наркому НКВД Коми АССР перед отъездом из Москвы поручили навести порядок в лесозаготовках на Северном Урале и прилегающих к нему территориях. «Тогда еще не было здесь, на лесоповале, многих десятков тысяч узников ГУЛАГа... Журавлеву нужен был помощник, квалифицированный специалист в области лесного хозяйства. В качестве такового в поле зрения попал Николай Кузнецов». Доподлинно установить, состоялось ли это знакомство в Сыктывкаре и приезжал ли сюда, пусть и для кратковременной работы, Н.Кузнецов, не удалось, несмотря на усилия начальника архива МВД по РК Елены Куклине, других сотрудников. По их словам, в списках личного состава и в документах, относящихся к периоду работы в Коми М.Журавлева, фамилия Кузнецова не значится. К тому же документов этого периода в архивах отложилось мало, а деятельность Журавлева у нас продлилась всего чуть больше года. Между тем в книге «Кузнецов. Легенда советской разведки» факт того, что Николая Кузнецова «благословил» в большую разведу именно Журавлев – нарком НКВД Коми АССР, автору подтвердили высокопоставленные лица, в частности генерал-лейтенант контрразведки Л.Райх-ман. В таком случае можно предположить, что Кузнецов побывал в Коми под другой фамилией и не оставил после себя следов. За короткий промежуток времени – с января 1939 по 31 марта 1940 года – в Коми действительно происходили изменения в лесной отрасли: были образованы Наркомлес Коми АССР, трест сплава, разукрупнено на «Комилес» и «Вычегдалес» объединение «Комилес». Но, по словам историка Михаила Рогачева, утверждение автора книги о Кузнецове, что тогда еще не было на лесоповале десятков тысяч узников ГУЛАГа, не совсем верно. Ведь уже были согнаны на северные лесоповалы тысячи спецпереселенцев, в 1940 году их ряды в Коми пополнили 20 тысяч поляков. На территории Коми АССР действовали лесозаготовительные Локчимлаг (1937 г.) и Устьвымлаг (1938 г.). Правда, к их деятельности НКВД Коми АССР не имел прямого отношения – они подчинялись непосредственно ГУЛАГу. Поэтому не ясно, что же конкретно Центр предписывал взять под контроль М.Журавлеву, где конкретно на Северном Урале ему с новым помощником надлежало навести порядок. Стоит отметить, что уже весной 1940 года М.Журавлева перевели в Москву, где он вскоре стал начальником УНКВД Московской области и Москвы, затем занимал разные должности в аппарате МВД СССР. Он уволился в запас в звании генерал-лейтенанта в 1975 году. А задолго до этого пораженный тем, насколько быстро его подопечный овладел коми-пермяцким языком, и его безукоризненным знанием немецкого Журавлев поднял трубку и позвонил в Москву. «Товарищ Кузнецов, сейчас с вами будут говорить по-немецки», – пригласил к аппарату находившегося в кабинете помощника. Николай Иванович несколько минут отвечал на вопросы, задаваемые ему на том конце провода. А когда московский чин завершил беседу и попросил передать трубку Журавлеву, тот услышал о Кузнецове: «Исконный берлинец!» А дальше у Н.Кузнецова были Москва, работа в контрразведке, война, подвиг... И осталось множество вопросов, на которые еще предстоит найти ответы. Впрочем, такова судьба каждого незаурядного, неординарного и яркого человека. Анна СИВКОВА. Сыктывкар – Кудымкар |