| Дым Отечества |

22 августа 2009 года |

Бунт на Вайгаче/ Арктический остров в 30-е годы стал свидетелем кровавой драмы между заключенными

Вайгач. Остатки лагеря на месте месторождения медной руды.

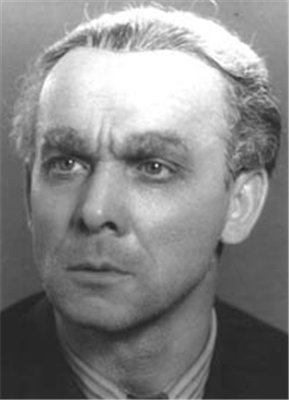

Вацлав Дворжецкий.

Павел Виттенбург.

Константин Гурский.

Бетонный памятник на братской могиле погибших на Белом мысу.

В последние годы наряду с другими засекреченными событиями достоянием гласности стали и восстания заключенных в сталинских лагерях. Самые крупные из них на территории Коми произошли в районе Усть-Усы в 1942 году и воркутинском «Речлаге» в 1953 году. Еще один невольничий бунт случился в 1934 году при изыскательных работах по трассе проектируемой железной дороги Воркута – пролив Югорский Шар. Если точнее, на мысе Белый острова Вайгач. Хотя этот мятеж напрямую не затронул нашу республику и был не столь масштабным, тем не менее о нем стоит рассказать подробно. Хотя бы потому, что его перипетии до сих пор многим неизвестны, а несколько фигурантов вайгачского восстания были тесно связаны с Коми. Свинцовая лихорадка Вайгач – остров на границе Баренцева и Карского морей, его площадь – 3,4 тысячи кв.км. Впервые был описан англичанином Стивеном Барроу в 1556 году, когда тот пытался найти Северный морской путь в Китай. Аборигены Севера – ненцы – тундровый остров называли Хабидея. Именно на Вайгаче находились главные ненецкие языческие святилища. Вековую тишину арктического острова, лишь изредка нарушавшуюся ненцами-паломниками и охотниками-промысловиками, нарушила советская власть. Весной 1930 года была создана Вайгачская экспедиция ОГПУ, перед которой была поставлена задача разведки и добычи полезных ископаемых на Вайгаче, архипелаге Новая Земля и примыкающих к ним территориях. «Планов громадье» подразумевало также строительство морского порта для перегрузки воркутинского угля на пароходы и его доставку во все точки Крайнего Севера. Для нового порта было определено место в становище Хабарово. Сооружение порта планировалось начать в 1934 году. А пока летом 1930 года на Вайгач доставили морем первую партию заключенных изыскателей. В основном это были опытные геологи, инженеры, техники, топографы. Большинство отбывали сроки по 58-й политической статье. Руководил работами с 1931 по 1934 год чекист А.Дицкалн, бывший латышский стрелок. В следующую навигацию на арктический остров вновь потянулись невольничьи корабли. На начало 1933 года Вайгачская экспедиция ОГПУ насчитывала 1060 человек. В бухте Варнек к этому времени вырос базовый лагерь, носивший одноименное с бухтой название. Еще в 1931 году на острове заложили первую шахту по добыче свинца и цинка. Полиметаллические руды, открытые на Вайгаче в 1927 году геологом А.Шенкманом, имели стратегическое значение. К началу 30-х годов почти весь свинец советской Россией закупался из-за рубежа. Перед Вайгачской экспедицией была поставлена задача в максимально короткий срок наладить его освоение и промышленное производство. К 1934 году на острове добыли 15 тысяч тонн руды, из которой после соответствующей переработки получили свыше пяти тонн свинца и цинка. Между тем геологи экспедиции проводили изыскательские работы, открывали новые месторождения руд. Всего на острове в начале 30-х годов было зарегистрировано 620 рудных точек. «Работа страшная!» Одновременно с этим остров опутывали все новые отдельные лагерные пункты (ОЛПы), где трудились и жили заключенные. Битва за металл требовала от островных невольников огромных сил, постоянного напряжения. Работы на шахтах велись в три смены. Руда добывалась дедовским способом: киркой, лопатой, отбойным молотком. «Работа страшная! За бухтой Варнека, в километре от лагеря, – шахты. Летом на баркасах туда отправлялись, зимой пешком по льду. Столбы, веревка, тропа – в пургу по веревке шли. Рудники жуткие. В ствол людей опускали «бадьей» вручную, как в колодец. Штреки – на разной глубине. Есть и наклонный, по которому вагонетки выкатывают вручную. В забоях шахты пользуются отбойными молотками, а компрессор – снаружи, освещение – лампочка на каске. Крепление слабое – вечная мерзлота, «жила» узкая – в забое лежишь с киркой...» Так описывал 60 лет спустя работу на вайгачских шахтах бывший заключенный Вацлав Дворжецкий, народный артист России. Исключительно суровые условия труда и добыча стратегического сырья все же заставляли руководство лагеря создавать более-менее сносные условия жизни арестантам. Здесь, к примеру, не было привычной зоны с колючей проволокой и вышками – с острова никуда не убежишь. Получше, чем на материке, была пайка. Работали баня, прачечная, библиотека. Гордостью лагначальства считался спортивный стадион. Все заключенные имели право на переписку с родными. А на работе получали «зачеты»: день работы в арктических условиях засчитывался за два, а на особо трудных участках и за три. В начале 30-х годов многие лагеря имели в своем арсенале и печатный орган. Вайгачская экспедиция не стала исключением. «Героическое освоение Арктики» входило в обязанности живописать лагкору К.Архангельскому. До заключения он являлся комбригом рабоче-крестьянской Красной армии. Был осужден в 1931 году на десять лет за «измену родине, предательство и участие в контрреволюционной деятельности». Панегирики на страницах лагерной газеты своего апогея достигли зимой 1933 года. Тогда напротив мыса Белого на Вайгаче проходила беспримерная операция. Ее суть лагерное начальство облекло в соответствующий тому времени лозунг: «Ни одного килограмма оборудования и лесоматериалов – морю! Все на берег социалистической стройки!» Ледяная эпопея Дело было так. В сентябре 1933 года у восточного берега Вайгача потерпел аварию эстонский лесовоз «Кинника» с грузом пиломатериалов из Игарки. Корабль сел на мель. Попытки буксиров и ледокола «Ленин» снять его с камней ни к чему не привели. Команда покинула судно, оставив на его борту весь груз. «Кинника» находилась в полутора километрах от берега, в открытом море. Но это не смутило руководство Вайгачской экспедиции, которое в разгар зимы решило не дать пропасть добру, находящемуся на судне. Снятое с судна оборудование, по их мнению, могло пригодиться при сооружении морского порта в Хабарово, куда планировалось доставлять воркутинский уголь. Но побудительным мотивом стало не столько решение практических задач, сколько наличие бесплатной рабочей силы. Лагерное начальство ничуть, конечно, не смущало, что с одной тяжелой вахты (шахты) заключенных придется перебрасывать на другую, не менее трудную и опасную. Среди заключенных бросили клич, организовали группы «ударников-штурмовиков». И вот в конце декабря, в самую лютую пору, первая группа «заключенных-добровольцев» во главе с Ф.Николаенко отправилась по заснеженным торосам к обледенелому судну. Сначала на остров доставили пиломатериалы. Это и другое добро на «Киннике» находилось под толстым слоем льда. Затем вручную, ломами и лопатами выдрали из трюмов около 300 тонн угля. Невероятную изобретательность проявили при демонтировке десятитонного парового котла. В течение нескольких дней его домкратами поднимали на лед, в течение двух суток тащили к берегу. «Это был подлинный пафос труда, праздник победы коллективной воли, сметавший на своем пути все препятствия, природные и технические», – описывала каторжный труд лагерная газета. В одном из затопленных трюмов «Кинники» нашли токарный станок. Подняли на поверхность и его. Чтобы было сподручнее нырять в морские глубины, члены ударно-штурмовой группы даже изготовили специальную обувь со свинцовыми подошвами и медный шлем из вентиляционной трубы. «Несмотря на большую усталость, рабочие ежедневно занимались на курсах в школе ликбеза. Особое место занимала политучеба. Под умелым руководством начальника командировки тов. Ф.И.Николаенко, умевшего заинтересовать массу живым методом преподавания, часы занятий проходили под флагом большой активности рабочей массы». Эти строчки из лагерной газеты полностью опровергают последовавшие на Вайгаче события. Выстрелы на Белом мысу Драматические события марта 1934 года на лагерной командировке, находившейся на мысе Белом, документы ОГПУ и уцелевшие свидетели трактуют по-разному. Официальная версия того времени: на Вайгаче действовала и раскрыта группа контрреволюционеров, решившаяся перебить охрану, захватить пароход, посадить на него всех заключенных и совершить побег на Запад. Лагерный летописец К.Архангельский так обрисовал канву происходившего. Ф.Николаенко после политзанятия, где он «интересно рассказывал о втором пятилетнем плане», вышел на улицу. И получил пулю в лоб. Стрелял заключенный Ануфриев, перед этим выкравший у охраны оружие. Следом за Николаенко были зверски убиты инженер Ровняков и ударник Ивановский. Затем выстрелы последовали в общем бараке. Здесь снова были жертвы. Ануфриев, до заключения – ленинградский военный, и его напарник Кулемин, бывший токарь и комсорг одного из свердловских заводов, удерживая под прицелом оставшихся в живых, стали спешно готовиться к отъезду. Одному из плотников приказали починить нарты. Затем загрузили сани продуктами, забрали спальные мешки, оружие, запрягли лучшую лошадь и тронулись в путь. Беглецы взяли курс на Полярный Урал, вершины которого хорошо просматривались с Варнека. Поимка Ануфриева и Кулемина продолжалась около двух суток. Во время одной из перестрелок Кулемин был ранен. Взяли беглецов спящими, при задержании никакого сопротивления они не оказали. Живыми доставили в Вернек. Здесь в это время торжественно хоронили погибших. Проникновенную речь над братской могилой «невинных жертв презренных контриков-террористов» произнес начальник экспедиции Дицкалн. В это же время в оперчекотделе лагеря спешно подытоживали материалы о раскрытом на острове заговоре. Военная коллегия ОГПУ разрешила привести в исполнение приговор в отношении четверых заключенных прямо на месте. Кроме Ануфриева и Кулемина были расстреляны еще два члена бригады ударников-штурмовиков – Ильинский и Копейкин. Тучи сгустились и над другими невольниками, оказавшимися в ОЛПе на мысе Белый. Чудом избежал расстрела К.Гурский. Ему, как и некоторым другим заключенным Вайгача, к отбываемому лагерному сроку добавили еще один, десятилетний. Конец экспедиции Именно Константин Гурский в своих мемуарах много позже раскрыл истинную подоплеку вайгачского мятежа. «Что там, на Белом мысу, не вытворяли Николаенко с Ануфриевым после работы! Сколько они спирту попили, а спирт выдавался на всех работяг, промокших на работе в воде... Напьются и всю ночь горланят песни, работягам спать не дают. Всю ту ночь пили, а незадолго до рассвета схватились между собой. Началась поголовная драка, да еще с мордобоем. Воспитатель пытался утихомирить их, но куда там. Радист бросился к рации, чтобы сообщать об этом на Варнек, так его Кулемин свалил на месте...» Не доверять очевидцу тех драматических событий нет основания. И все же главное обстоятельство случившегося на Вайгаче наверняка кроется не в идейных разногласиях разных групп заключенных, и даже не в пьянстве работяг. Наверное, совсем не случайно кровавая развязка здесь произошла как раз после беспрецедентной эпопеи, связанной с извлечением и доставкой на берег оборудования с «ледяного айсберга», каким стал потерпевший аварию лесовоз «Кинника». Принудительный труд на пределе человеческих возможностей и подтолкнул двух каторжан на убийства и побег. Лагерная экспедиция на Вайгаче просуществовала недолго. В 1935 году она была преобразована в горнорудный трест и передана в систему Главсевморпути. С 1936 года на арктическом острове не осталось и заключенных. Оставшихся здесь перевели в Амдерму, отныне работать сюда стали привлекать исключительно вольнонаемных. О лагерном прошлом здесь до сих пор напоминает лишь возвышающаяся на мысе Белом высокая трехгранная пирамида, увенчанная жестяной звездой. Ее соорудили в 1934 году на месте, где были похоронены расстрелянные Ануфриевым и Кулеминым обитатели пришахтного ОЛПа. Лагерный старожил Бунт на Вайгаче со временем, как часто бывает, оброс всевозможными домыслами, стал сродни легенде. Документы, проливающие свет на обстоятельства случившегося, долгие годы находились под грифом «секретно». Очевидцев и свидетелей трагических событий после 1936 года разметало по стране. Многие так и сгинули в лагерях. К счастью, удалось выжить людям, которые с наступлением оттепели 90-х годов смогли рассказать об увиденном со страниц печати и в мемуарах. Одним из вайгачских долгожителей стал уже упоминавшийся Константин Петрович Гурский. Этого человека еще помнят старожилы Ухты. После отбытия немыслимо долгого лагерного срока и ссылки – в общей сложности Гурский провел в сталинских застенках около 20 лет – он остался в Ухте, работал в тресте «Нефтегазразведка», отсюда же в 1966 году вышел на заслуженный отдых. На пенсии поселился жить в Ялте. Но связи с севером не терял. Приезжал в Ухту уже на склоне лет, чтобы принять участие в «Неделях совести», проводимых Ухто-Печорским «Мемориалом» в начале 90-х годов. Охотно делился воспоминаниями, в том числе и о бунте на мысе Белом. Ведь ему после описанных здесь событий предъявили обвинение сразу по трем статьям. Гурскому грозил неминуемый расстрел. Спасли его самообладание и решимость. Лагерное начальство в начале 30-х годов еще внимало заявлениям и жалобам заключенных, удосуживалось их разбирать. В случае с Гурским эта «канитель» помогла отстоять ему жизнь. Расстрельную статью заменили еще десятью годами лагерей. Как и у многих вайгачских узников, у К.Гурского – незаурядная судьба. Уроженец украинского города Хотин, он в 20-е годы поехал в Америку, куда эмигрировал его отец актер Петр Гурский. В США юноша закончил Чикагский университет и авиационную школу. В 1932 году возвратился в СССР. Меньше чем через полгода последовал арест. Срок отбывал сначала на Соловках, потом на Вайгаче. После упразднения Вайгачской экспедиции Гурского перевели в Амдерму, где он трудился чертежником в проектном отделе, учился на курсах маркшейдеров. Осенью 1936 года привезли в Ухтпечлаг. Срок Гурского закончился в ноябре 1945 года. Но тут по навету его снова арестовали. И ему опять удалось невозможное – доказать свою правоту и освободиться из лагеря. Из орбиты карательных органов между тем он не пропал. В начале 50-х годов последовало новое наказание – бессрочное поселение в Коми АССР. В 1955 году военный трибунал это решение отменил и реабилитировал Гурского. И уже, как говорится, по своей воле он остался жить в краю, куда его привели по этапу. Пути больших этапов Еще одним вайгачским невольником, оставившим после себя воспоминания, стал народный артист России Вацлав Дворжецкий. Жители нашей страны старшего поколения хорошо знают его по ролям в фильмах, ставших отечественной классикой: «Щит и меч», «Красное и черное», «Забытая мелодия для флейты», «Где-то плачет иволга», «Угрюм-река»... Кроме кино, Вацлав Янович сыграл десятки ролей на сценах разных театров страны: в Харькове, Омске, Таганроге, Саратове, Горьком. У россиян среднего поколения осталась в памяти игра в кино и его сына Владислава Дворжецкого, рано ушедшего из жизни. Актером театра и кино был и второй сын Вацлава Дворжецкого – Евгений. В 90-е годы на разных каналах телевидения он вел передачи «Семь бед – один ответ», «Золотой шар», «Бесконечное путешествие», «Про фото». Как и брат Вацлав, он тоже умер в расцвете сил – погиб в автомобильной катастрофе в 1999 году. Небезынтересный факт: Вацлав Дворжецкий в один год – в 1991-м – получил долгожданную полную реабилитацию и звание народного артиста России. Тогда ему исполнился 81 год. Потомок дворянской семьи, в 20-е годы он одновременно постигал театральное искусство в студии при Киевском польском драматическом театре и учился в политехническом институте. В конце концов искусство в его судьбе перевесило. Правда, путь на сцену и экран оказался очень тернист. Участник кружка «ГОЛ» («Группа освобождения личности») Дворжецкий в 1929 году был осужден, отбывать срок отправили на одну из социалистических строек – строительство железной дороги Пинюг – Сыктывкар. «Весна! Апрель 1931 года. Лес. Дикий, густой еловый лес. Тайбола – так называется этот лес. Это где-то между Кировской областью и Коми. Мало там людей. Изредка по речкам Чишме, Лузе, Малане, Летке встречаются бедные деревеньки. Болота, мхи, ели, валежники... Подготовка к строительству железной дороги Пинюг – Сыктывкар». «Ночью спать тут же, на лапнике у костра. Дымятся портянки, подсыхают валенки. А еды – хлеба, чаю горячего – нетути. Изредка хлеб привезут с десятого рабпункта – вот тебе и радость». «Все всё друг у друга воруют. Кружку из рук выпустил – попрощайся: привязывать нужно. Остаток пищи прячь на ночь в штаны». «Если посуды нет – хоть в шапку. Бывало и баланду в шапку получали, а ложки нет – хлебай так. Ложка, особенно деревянная, – большая сила. Были такие, что наживались, по пять ложек имели, давали напрокат. А что делать. Выжить – это главное». «Были и побеги: охраны мало, лес. Разные побеги были, чаще неудачные: куда? Но были и страшные. Крепкий мужик сговаривается с другим бежать вместе. Прячут топор. Ночью уходят. На четвертые сутки мужик напарника убивает. И питается им в течение двух недель. Предварительно разделывает его. Когда поймали мужика на станции Луза, у него нашли оставшийся кусок». Так свою перековку на строительстве «железки» Пинюг – Сыктывкар описал в книге «Пути больших этапов» Вацлав Дворжецкий. Лагерные этапы проводили его и на другие «громкие» стройки страны: Беломорканал, Туломскую гидроэлектростанцию, остров Вайгач... При выходе в 1937 году на свободу не удалось и дух перевести, как снова последовали арест и новый пятилетний срок. Актер все превозмог, вытерпел, выстрадал. Он ушел из жизни 89 лет от роду, в один год с младшим сыном Евгением. Властитель недр Остров Вайгач в 30-е годы без натяжки стал средоточием научной и творческой интеллигенции. Многие узники имели за плечами дипломы лучших университетов мира. Выпускником немецкого Тюбингемского университета являлся Павел Виттенбург. Известный геолог, исследователь Дальнего Востока и Севера, в 1930 году был вовлечен в сфабрикованное «Академическое дело», получил «расстрел», замененный десятью годами лагерей, и в качестве бесконвойного заключенного возглавил на Вайгаче разведку полезных ископаемых. Именно он и стал первооткрывателем многих рудных точек на острове. По сумме северных зачетов в 1935 году П. Виттенбурга освободили из лагеря. Но Вайгач крепко притянул к себе ученого. В 1941 году он едет туда в составе экспедиции Арктического института. Здесь же Виттенбурга застает война. Под охраной военных кораблей геологов доставляют в Архангельск. А в 1942 году в составе Северного геологического управления ученый и его чудом вырвавшаяся из блокадного Ленинграда семья эвакуируются в Сыктывкар. Выдающийся ученый четыре года жил в столице Коми. Он выезжал инспектировать месторождения Ухты и Воркуты, читал лекции в Карело-Финском университете, базировавшемся в войну в Коми пединституте. Вместе со студентами Павел Владимирович выезжал и в село Ыб, где его заинтересовало месторождение горючего сланца. В разгар войны из Сыктывкара Виттенбург осуществляет экспедицию на Полярный Урал, откуда возвращается донельзя истощенным, с признаками дистрофии. Немного поправившись, принимается за организацию геологического музея, создает здесь первую экспозицию. В медицинских учреждениях Сыктывкара в годы войны и после нее трудилась и супруга ученого Зинаида Ивановна. В эвакуации, в тяжелые голодные годы, жизнь интеллигентной семьи скрашивала музыка. На краю света, в маленьком городке, они нашли приятное общество и таких же, как сами, ценителей классической музыки. Это ссыльный врач Станислав Швегждо и супруги Спиро, она – ассистент профессора Варшавской консерватории, он – концертмейстер Варшавского симфонического оркестра. Из Сыктывкара Павел Виттенбург смог выехать лишь в начале 1946 года и спустя 15 лет отсутствия наконец возвратился в Ленинград. Доктор геолого-минералогических наук, один из корифеев изучения северных недр, он тоже прожил долгую жизнь и умер в городе на Неве в 1968 году. Анна СИВКОВА. Выражаю искреннюю признательность за помощь в сборе материалов для этой публикации историкам Николаю Морозову, Михаилу Рогачеву, ученому секретарю Национального музея РК Валентине Сове. |